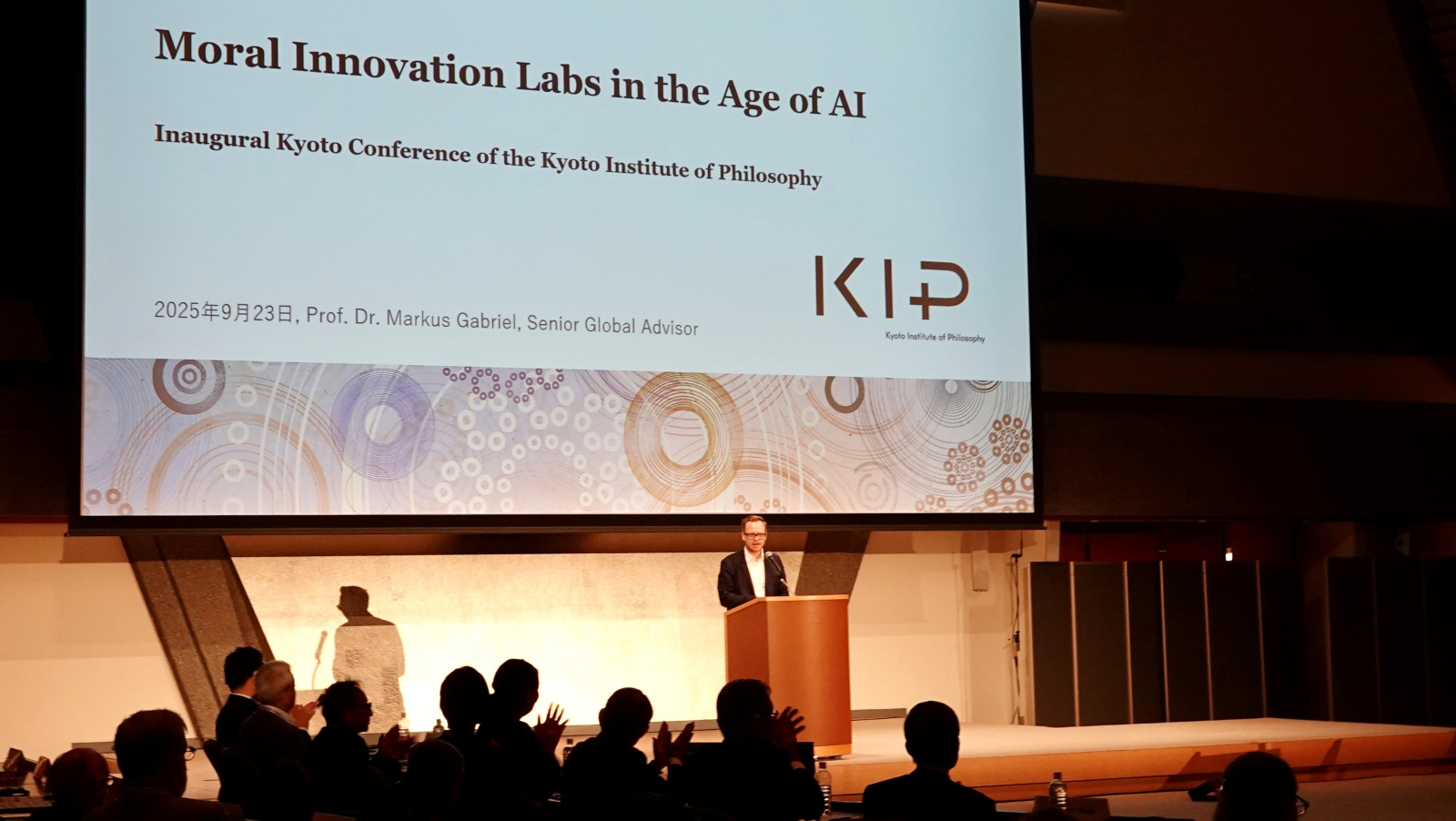

【京都会議ハイライト3】「革新技術にプラスすべきは倫理」 危機克服へ国際的協働を提唱 ――ガブリエル教授 基調講演

出口康夫京都大学教授に続いて登壇したのは、当研究所のシニア・グローバル・アドバイザーを務めるマルクス・ガブリエル独ボン大学教授です。経済成長の裏返しで深刻化した環境破壊、AI開発を巡ってし烈さを増す米中の覇権争い、分断の連鎖に伴う民主主義の危機――。複雑化した現代社会の中で、光を放つ価値観とは何か。史上最年少の29歳でボン大学の哲学科正教授に就任した天才肌の哲学者が、根源的な問いに向き合います。

Details

ニュース・記事内容

気候変動、民主主義の崩壊、地政学的緊張――複雑さ増す「入れ子状の危機」

「この新しく有意義な研究所の実際的かつ戦略的な発展に貢献できることは、大変光栄です。私はまだ日本語を勉強中ですので、今日の講演は英語で行います。しかし、日本語の奥深さと表現力には深く心を打たれており、今後、出版予定の著書においてその美しさをさらに探求し、この偉大な国に少しでも貢献できればと願っております」

ガブリエル教授は講演の冒頭、習得に励む日本語を使って聴衆に語り掛けました。本題に入る前に流ちょうな英語に切り替えると、こう宣言します。

「本日は、私たちが現在直面している危機、つまり21世紀における人工知能、道徳的進歩、さらに『モラル・イノベーション』の可能性について、一つのビジョンを提示したいと思います。ご存知の通り、私は楽観主義者です」

その後に披瀝したのは、気鋭の哲学者としての時代認識でした。

「私たちは、いわば『入れ子状の危機』の時代に生きています。気候変動、自由民主主義の危機、高まる地政学的緊張、そして人工知能や生体工学、その他の科学的進歩がもたらす破壊的な力。こうした課題は互いに重なり合い、影響し合っています。ですから、私は複合危機(polycrisis)と呼ばれる単一のものが存在するとは考えておらず、むしろリスクと機会が複雑に絡み合ったネットワークが存在すると考えています」

「私たちは非常に複雑な状況の中に生きており、この複雑性がいわば『イノベーションのパラドックス』を生み出しています。技術の進歩が加速するにつれて新たな機会が生まれ、同時に、意図せぬ副作用として新たな形の社会的・道徳的退廃も生じるということです」

ガブリエル教授は、自ら指摘した社会的・道徳的退行の一例として、科学技術の粋を集めた原子爆弾が戦争に使われ、底知れぬ悲劇を招いたことを挙げました。AIについても「偽情報の拡散や民主主義の弱体化に利用されています」と警鐘を鳴らし、「このパラドックスは危機を深刻化」させると断じました。

人類は「入れ子状の危機」を前に、手をこまぬくしかないのでしょうか。自身を楽観主義者だと評するガブリエル教授は、一つの処方箋を示します。それが、この日の演題でもあった「モラル・イノベーション・ラボ」の構築です。道徳的革新を目指すこの取り組みは、人文科学、自然科学、工学などの「学際的な連携」、アカデミア、政官界、産業界、芸術界、宗教界などの垣根を越えた「分野横断的な連携」、伝統や文化を尊重しつつ連携する「異文化間の連携」――の3要素から構成される「ディープ・イノベーション」を土台とし、そこに倫理的要素を加味するものだとガブリエル教授は言います。

「倫理、テクノロジー、文化が連携し、現代の倫理的課題に取り組む場です。人文科学がビジネスに貢献し、人文科学に基づいた具体的なビジネスケースを開発できるような仕組みです。では、なぜ倫理なのか。それは、技術革命は常に私たちの価値観を考え直すことを迫るからです」

そして、ガブリエル教授は静かに強調しました。

「京都哲学研究所はまさにこのアプローチを、他に類を見ない形で体現しているのです」

「危機」は「機会」に変えられる 今こそ倫理的進歩の創造を

ガブリエル教授は2024年8月、当研究所の一員となりました。その半年前の冬、出口教授と澤田純NTT会長の当研究所共同代表理事2人がドイツを訪問し、ガブリエル教授と会って意気投合したのがきっかけです。ガブリエル教授は経済活動に道徳を取り入れる「倫理資本主義」こそ現代に求められるものだと提唱し、同年出版の「倫理資本主義の時代」(ハヤカワ新書)でも「私たちに必要なのは、善に関するまったく新しいビジョンを掲げ、社会のあらゆる部門で大胆なイノベーションを起こしていくことだ」と書きました。京都会議での基調講演は、この主張を研ぎ澄ましたものです。

加速するAIの開発競争にもガブリエル教授が重視する道徳や倫理を注入することは可能なのでしょうか。自らもAIの共同開発プロジェクトを手掛けるガブリエル教授は、その経験から「AIシステムは中立ではありません。データ、ひいてはそれを構築した社会の価値観を反映しています。トランスフォーマー技術などに関するグーグルなどの関連研究論文を見れば、バイアスがシステムに本質的に組み込まれていることがわかるでしょう」と語り、AIの欠点を理解したうえで補正していくことが大切だと説きます。その最も適切な手法が、AIに道徳や倫理のエッセンスを注ぎ込むことだというのです。そして「私のチームは異文化にまたがる倫理と行動データに基づいて訓練されたシステムを開発しています。人間の判断を代替するのではなく強化することを目的としており、政策立案者、企業、地域社会が人間の価値観に合致する制度を設計できるよう支援します」と続けました。

ガブリエル教授はここで、講演の冒頭に述べた「入れ子状の危機」に話を戻します。

「日本語の危機という言葉は、二つの漢字から成り立っています。一つは『危険』を表す危、もう一つは『機会』を表す機です。気候変動、政治、民主主義、AIなど、現代の複合的な危機は破滅につながる可能性を秘めています。しかし、倫理的知性に支えられ、真剣な異文化間協力に基づいたモラル・イノベーション・ラボを構築すれば、『危機』を『機会』に変えることができるのです」

「文化、分野、技術を超えて耳を傾けることで、科学史家ロレイン・ダストンが『あらゆる視点からの眺め』と呼ぶ客観性を獲得できます。ロレイン・ダストンによれば、人文科学の役割は、あらゆる文化、あらゆる視点から問題を見つめ、それによって価値を見出すことなのです」

哲学者でありながら現代の世相に大胆に斬りこみ、「哲学界のロックスター」の異名もとるガブリエル教授。18分間の講演は、彼独特の洒落た言い回しで締めくくられました。

「AI時代において倫理的進歩の創造を可能にする制度、技術、そして協働のシステムを構築しましょう。それができるなら、そうすることが私たちの倫理的な義務であると言えるでしょう」

Others