今こそ、

世界に哲学を。

果たして、ひとは幸福になっているだろうか?経済は発展し、技術も進歩した。

それでもなお、世界は深刻な分断と

急激な変容に直面している。

問題は複雑に絡み合い、

表層的な対処だけでは立ち行かない。

いま、課題の深層から見直す時が来ている。

だからこそ、世界には哲学が必要だ。

問いを深く掘り下げ、

当たり前だと思っている前提を問い直す。

私たちが本当に大切にすべきことは何か。

未来に何を望むのか。

その思索を現実へと還元することから、

変化の兆しは生まれていく。

京都会議。

それは、哲学と社会を橋渡しし、

実践的な変革を志向する知的共創の場。

異なる分野、立場、文化が交差し、

思考をひらき合う。

個別の領域では越えられない問いに、

垣根を越えて、共に向き合う。

そうして生まれる兆しこそが、

未来の輪郭を描く第一歩となる。

2025年9月。京都会議、開催。

あなたの問いから、世界は始まる。

Kyoto Conference

京都会議

Outline

開催概要

| 開催日時 | 2025年9月23日(火・祝)・24日(水) |

|---|---|

| 会場 | 国立京都国際会館 |

| 主催 | 一般社団法人 京都哲学研究所 |

| 共催 | 国立大学法人 京都大学 |

| 後援 | 一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 経済同友会、日本商工会議所、京都府、京都市 |

Document

ドキュメント

-

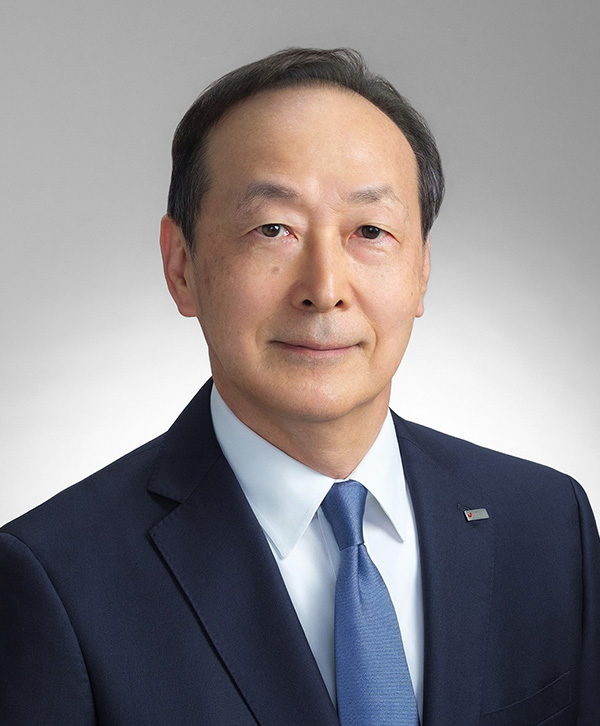

NTT 取締役会長

澤田 純

日本電信電話株式会社(現NTT株式会社)代表取締役社長を経て、同社取締役会長。同社社長在任中には、次世代情報通信基盤「IOWN(アイオン)」構想の発表、NTTの組織再編、国内外の提携推進など大胆な改革を進める。哲学に造詣が深いことでも知られ、著書『パラコンシステント・ワールド』(NTT出版)では、哲学・生命科学・情報科学の観点からパラコンシステントという未来のビジョンを提示。日米経済協議会会長、日本経済団体連合会副会長および立命館大学ビジネススクール客員教授なども務める。2024年6月には、貿易・投資ならびに日英関係発展への功績により、名誉大英勲章OBE(Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire)を授与される。京都大学工学部土木工学科卒。

-

青山学院大学 教授

福岡 伸一

生物学者・作家。1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授、米国ロックフェラー大学客員教授。大阪・関西万博(EXPO 2025)テーマ事業「いのちを知る」プロデューサー。サントリー学芸賞を受賞し、90万部を超えるベストセラーとなった『生物と無生物のあいだ』や『動的平衡』シリーズなど、“生命とは何か”を動的平衡論から問い直した著作を数多く発表。

-

北法相宗 清水寺 北法相宗宗務長 清水寺執事

森 清顕

1976年京都生まれ。2005年立正大学大学院修了 博士(文学)立正大学

北法相宗宗務長、京都清水寺執事・教学部長、塔頭泰産寺住職。上智大学グリーフケア研究所の客員研究員・非常勤講師、立命館大学大学院ビジネススクール 観光MBA客員教授ほか。この他、自身が企画・パーソナリティを務めるラジオ番組「西国三十三所 Trip around 33」は、2019年にはJFN企画部門地域賞を受賞。現在は、仏教とリベラルアーツの融合を目指す新たな取り組み「清水寺学峯」を学峯長として開催している。

また、共著『清水寺へのあいにこないか(An Invitation to Kiyomizu-dera Temple)』ほか論稿多数。

-

京都大学・大学院文学研究科 研究科長・教授

出口 康夫

京都大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。2002年京都大学大学院文学研究科哲学専修着任。現在、同教授、文学研究科研究科長。専攻は哲学、特に分析アジア哲学、数理哲学。現在「WEターン」という新たな価値のシステムを提唱している。近著に『AI親友論』(徳間書店), What Can’t Be Said: Paradox and Contradiction in East AsianThought (Oxford UP), Moon Points Back (Oxford UP)など。

-

文化庁 長官

都倉 俊一

東京都出身。 学習院大学法学部在学中に作曲家としてデビュー。その後、日本・ドイツ・アメリカで作曲法、指導法、映像音楽を学び、海外各国で音楽活動を行う。日本レコード大賞、日本歌謡大賞をそれぞれ4回受賞するなど、日本の主要な音楽賞を多数受賞。 日本音楽著作権協会(JASRAC)会長、文化審議会委員などを歴任。平成30年に文化功労者顕彰を受賞、令和3年に第23代文化庁長官に就任。

-

京都府 知事

西脇 隆俊

昭和49年3月私立洛星高等学校卒業

昭和54年3月東京大学法学部卒業

昭和54年4月建設省入省

昭和62年4月山形県企画調整部総合交通課長

平成13年1月国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課長

平成14年7月国土交通省大臣官房広報課長

平成18年7月国土交通省大臣官房会計課長

平成20年7月国土交通省道路局次長

平成25年2月国土交通省総合政策局長

平成26年7月国土交通省大臣官房長

平成27年7月国土交通省国土交通審議官

平成28年6月復興庁事務次官

平成30年4月京都府知事(1期目)

令和4年4月京都府知事(2期目)

-

京都市 京都市長

松井 孝治

昭和35年4月24日生まれ

出身地:京都市

学歴:昭和58年 東京大学教養学部教養学科国際関係論分科卒業<略歴>

昭和58年 通商産業省(現経済産業省)入省

平成6年 内閣官房内閣副参事官

平成8年 通商産業省大臣官房総務課長補佐

″ 行政改革会議事務局

平成10年 通商産業研究所研究体制整備室長

平成13年 参議院議員(初当選)

平成19年 参議院議員(再選)

平成21年 内閣官房副長官

平成25年 慶應義塾大学総合政策学部教授

令和6年 2月 第27代京都市長

-

京都大学 総長

湊 長博

京都大学総長。1951年生まれ。医学博士。1975年京都大学医学部卒業後、1977年から1980年まで米国アルバート・アインシュタイン医科大学研究員。1992年に京都大学医学部教授に就任。2010年から2014年まで京都大学大学院医学研究科長・医学部長を務めた後、京都大学理事・副学長、プロボストを歴任、2020年10月、第27代京都大学総長に就任。専門は免疫学。220ほどの原著論文を発表しているほか、2018年度ノーベル生理学・医学賞受賞者本庶佑教授の共同研究者として免疫チェックポイント阻害薬の開発に貢献。

-

ボン大学 認識論・近代および現代哲学講座教授

マルクス・ガブリエル

1980年生まれ。ボン、ハイデルベルク、リスボン、ニューヨークで学ぶ。

世界的に著名な哲学者であり、現在取り組むプロジェクト”New Enlightenment(新しい啓蒙)”の重要な要素である「新実在論」の提唱者。

2009年にわずか29歳でドイツ史上最年少の哲学正教授に就任以降、ボン大学で認識論、近現代哲学講座を担当し、国際哲学センターの所長を務めている。

また、現代の最も差し迫った問題に対し、生産的で持続可能な解決策を見つけるため、哲学と自然科学の学際的な意見交換を追求するボン大学科学思想センターの所長も務める。

著書に『なぜ世界は存在しないのか』(講談社), 『「私」は脳ではないー21世紀のための精神の哲学』(講談社), The Meaning of Thought (Polity), Moral Progress in Dark Times: Universal Values for the 21st Century (Polity)などがある。

-

東京大学大学院・人文社会系研究科 教授

納富 信留

東京大学大学院人文社会系研究科・教授。哲学専門分野。

人文社会系研究科長・文学部長を務めた(2023年4月-2025年3月)。

東京大学文学部卒業、同大学院人文科学研究科哲学専攻修士課程修了(1990年)、英国ケンブリッジ大学Ph.D.取得(1995年)

九州大学文学部助教授、慶應義塾大学文学部助教授、教授を経て、2016年より現職。研究分野は西洋古代哲学・西洋古典学。主な著書に『ギリシア哲学史』(2021年、第34回和辻哲郎文化賞受賞)、『対話の技法』(笠間書院、2020年)、『ソフィストとは誰か?』(ちくま学芸文庫、2017年、サントリー学芸賞)、『プラトンとの哲学─対話篇をよむ』(岩波新書、2015年)など、翻訳にプラトン『ソクラテスの弁明』『パイドン』(光文社古典新訳文庫、2012、2019年)など、共編著に『世界哲学史』(全8巻+別巻、ちくま新書、2020年)など。

2007-2010年に国際プラトン学会会長を務め、現在はFISP運営委員など複数の国際学会委員を務める。国内では日本哲学会会長、哲学会理事長、ギリシャ哲学セミナー代表など。2024年4月、紫綬褒章受賞。

-

東京大学 総長

藤井 輝夫

1993年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了・博士(工学)、同生産技術研究所や理化学研究所での勤務を経て、2007年東京大学生産技術研究所教授、2015年同所長。2018年東京大学大学執行役・副学長、2019年同理事・副学長(財務、社会連携・産学官協創担当)を務め、2021年より同総長に就任(現在に至る)。

その他、2005年から2007年まで文部科学省参与、2007年から2014年まで日仏国際共同研究ラボ(LIMMS)の共同ディレクター、2017年から2019年までCBMS(Chemical and Biological Microsystems Society)会長、2021年から2024年まで総合科学技術・イノベーション会議議員(非常勤)。

専門分野は応用マイクロ流体システム、海中工学。

-

東京藝術大学 学長

日比野 克彦

1958年岐阜県生まれ。東京藝術大学に在学していた80年代前半より作家活動を開始し、社会メディアとアート活動を融合する表現領域の拡大に大きな注目が集まる。その後はシドニー・ビエンナーレ、ヴェネチア・ビエンナーレにも参加するなど、国内外で個展•グループ展、領域を横断する多彩な活動を展開。また地域の場の特性を生かしたワークショップ、アートプロジェクトを継続的に発信。現在、岐阜県美術館、熊本市現代美術館にて館長、母校である東京藝術大学にて1995年から教育研究活動、2022年から学長を務め、芸術未来研究場を立ち上げ、現代に於けるアートの更なる可能性を追求し、企業、自治体との連携なども積極的に行い、「アートは生きる力」を研究、実践し続けている。

-

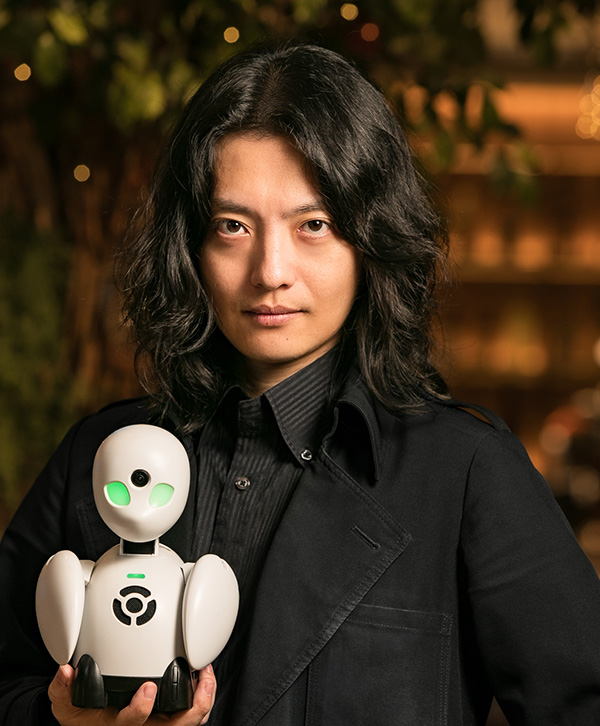

大阪大学・基礎工学研究科 教授

石黒 浩

滋賀県生まれ

ロポット学者、大阪大学大学院基礎工学研究科教授(大阪大学栄誉教授)、ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)、ムーンショット型研究開発制度プロジェクトマネージャー、大阪関西万博EXPO2025テーマ事業プロデューサー、AVITA株式会社CEO代表取締役、遠隔操作ロボット(アバター)や知能ロボットの研究開発に従事、人間酷似型ロボット(アンドロイド)研究の第一人者、2011年大阪文化賞受賞、2015年文部科学大臣表彰受賞およびシェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム知識賞受賞、2020年立石賞受賞、2023年市村学術賞功績賞受賞

-

東京大学 教授

松尾 豊

1997年 東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002年 同大学院博士課程修了。博士(工学)。産業技術総合研究所研究員、スタンフォード大学客員研究員を経て、2007年より、東京大学大学院工学系研究科准教授。2019年より、教授。専門分野は、人工知能、深層学習、ウェブマイニング。人工知能学会からは論文賞(2002年)、創立20周年記念事業賞(2006年)、現場イノベーション賞(2011年)、功労賞(2013年)の各賞を受賞。2020-2022年、人工知能学会、情報処理学会理事。2017年より日本ディープラーニング協会理事長。2019年よりソフトバンクグループ社外取締役。2021年より新しい資本主義実現会議 有識者構成員。2023年よりAI戦略会議座長。2024年よりAI制度研究会座長。2024年より一般社団法人AIロボット協会理事。

-

日立製作所

取締役会長 代表執行役東原 敏昭

生年月日 1955年 2月16日生まれ

出身地 徳島県小松島市

学歴

1977年3月 徳島大学工学部卒業

1990年 9月 ボストン大学大学院(コンピュータサイエンス学科)修了職歴

1977年 4月 株式会社日立製作所 入社

1990年 4月 電力・電機グループ大みか電機本部交通システム設計部長

2000年 8月 電力・電機グループ情報制御システム事業部電力システム設計部長

2001年10月 システムソリューショングループ情報制御システム事業部電力システム本部長

2004年 4月 システムソリューショングループ情報制御システム事業部電力システム本部長

2006年 4月 理事/情報・通信グループCOO

2007年 4月 執行役常務/電力グループCOO

2008年 4月 日立パワーヨーロッパ社プレジデント

2010年 4月 株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長

2013年 4月 執行役専務/医療事業担当、インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長

2014年 4月 代表執行役 執行役社長兼COO

2014年 6月 取締役 代表執行役 執行役社長兼COO

2016年 4月 取締役 代表執行役 執行役社長兼CEO

2021年 5月 取締役 代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO

2021年 6月 取締役 代表執行役 執行役会長兼CEO

2022年 4月 取締役会長 代表執行役

-

京都大学・大学院文学研究科 教授

児玉 聡

2022年4月 - 現在京都大学, 大学院文学研究科, 教授

2012年4月 - 2022年3月京都大学, 大学院文学研究科, 准教授

2007年4月 - 2012年9月東京大学 大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 医療倫理学講座, 講師

2003年10月 - 2007年3月東京大学 大学院医学系研究科, 健康科学・看護学専攻 医療倫理学講座, 助手研究分野

人文・社会 / 哲学、倫理学研究キーワード

生命倫理学、医療倫理学、哲学・倫理学研究・出版実績は、以下URL参照

https://researchmap.jp/satoshikodama

-

大学院大学至善館 理事長・学長

野田 智義

東京大学法学部卒業後、日本興業銀行入行。その後渡米し、マサチューセッツ工科大学(MIT)スローンスクールより経営学修士号(MBA)、ハーバード大学より経営学博士号(DBA)取得。ハーバードビジネススクール研究員、ロンドン大学ビジネススクール助教授、インシアード経営大学院(フランス、シンガポール)助教授、スカンジナビア国際経営大学院客員教授を歴任するも、欧米型のビジネススクール教育のあり方に飽き足らず、2001年に帰国後、小林陽太郎氏、北城恪太郎氏をはじめとする財界トップたちの支援を得て、全人格経営者リーダー養成機関、アイ・エス・エル(ISL、Institute for Strategic Leadership)を創設。欧米ビジネススクールとデザインスクール教育を出発点にしながらも、リベラルアーツ教育、東洋型内省教育を融合させた、独自の全人格経営リーダーシップ教育を実践。

これまでに、2,400人を超える卒業生を輩出してきた。卒業生には、資生堂、中外製薬、ミスミホールディングス、富士通、日本IBM、リクルート、三井物産、コクヨ、アダストリア、日立製作所、三菱重工業、三菱ケミカルホールディングス、博報堂DYグループ、コマツ、TOTO、デジタルホールディングスなどの上場企業の経営トップのほか、地方の中堅・中小企業の経営者、さらには第一線で活躍する社会起業家が含まれる。

2018年には、ISLでの18年間の実績を基礎に、経営学修士号(MBA in Design and Leadership for Societal Innovation)を授与するグローバルなビジネススクール至善館を日本橋に開学。人間性と社会性を兼ね備えた経営リーダーの育成を、日英両言語で実践するとともに、スペインIESE、英国オックスフォード大学ビジネススクール、インドSOIL, シンガポール国立大学ビジネススクール、ブラジルFGVをはじめ、五大陸20以上の教育機関と緊密に協働しながら、新たな資本主義における企業とリーダーの役割を探求しながら、世界の経営リーダーシップ教育のパラダイム・チェンジに挑戦している。このほか、公益社団法人経済同友会 資本主義の未来PT委員長。

経営学者時代は組織戦略論が専攻で、Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, Harvard Business Reviewなどに論文を発表。インシアード経営大学院においては、最優秀教授賞(Best Teacher’s Award)を3年連続で受賞している。日本語での著作には、「リーダーシップの旅」(金井壽宏と共著、光文社新書)、「経営リーダーのための社会システム論」(宮台真司と共著、光文社)、「コンテクスト・マネジメントー個を活かし、経営の質を高める」(光文社)、「経営リーダーのための哲学―資本主義、民主主義、人間存在の未来」(竹田青嗣と共著、光文社、近刊)等がある。京都市出身。稲盛財団イナモリ・フェロー(第二期)。

-

米日カウンシル 社長兼最高経営責任者

オードリー・ヤマモト

現在、アジアン・アメリカン・ファウンデーション(TAAF)のチーフ・オペレーティング・オフィサーを務める。アジア系ヘイトの高まりを受けて設立されたTAAFは、憎悪と差別の根本的原因に取り組むことで、長らく不足していたアジア系・太平洋諸島系コミュニティへの投資を強化している。

20年以上非営利慈善事業を指揮し、連携的なチームを築くと同時に、それぞれの組織が最大限の力を発揮できるよう着実に支援してきた。

TAAFに加わる以前は、サンフランシスコ・ベイエリアで最も社会的弱者であるアジア系・太平洋諸島系の人々への支援に特化した初の財団である アジアン・パシフィック・ファンドの会長兼エグゼクティブ・ディレクターを務めた。在任中に同ファンドは、知名度を高める新たなプログラムを立ち上げる一方、過去最多の資金調達と助成金交付を達成。サンフランシスコにあるチルドレンズ・クリエイティビティ・ミュージアムのエグゼクティブ・ディレクターを務めた経験も持ち、戦略的なリブランディングを通じてミュージアムをかつて例のない成長へと導いた。

カリフォルニア大学サンディエゴ校で経済学学位、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン・スクールでMBAを取得(専門は非営利組織の経営とアントレプレナーシップ)。2023年、日本の外務省が主催する「在米日系人リーダー訪日プログラム」に選出され参加。アラメダ郡女性殿堂入りを果たす。非営利財団リーダーシップ・カリフォルニアのアラムナスであり、アジアン・ビジネス・リーグのリーダーシップ・アワードを受賞。

日系アメリカ人4世。生まれ育ったサンフランシスコ・ベイエリアで、家族とともに暮らす。学生時代は夫と日系アメリカ人リーグでバスケットボールを楽しみ、今では息子二人がプレーをする姿を温かく見守っている。

-

東京大学大学院・人文社会系研究科 教授

唐沢 かおり

京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程・カリフォルニア大学ロサンジェルス校大学院博士課程修了。博士(心理学)。名古屋大学情報文化学部助教授などを経て、東京大学大学院人文社会系研究科教授。JST/RISTEX「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム」総括、第三期SIP課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」サブPD。元日本社会会心理学会、日本グループダイナミックス学会会長。日本心理学会理事長。自己や他者、社会的出来事などに関する情報処理のメカニズム、社会心理学の知見や研究手法を、実際の社会的課題や、倫理的な問題の解決に役立てる研究に取り組んでいる。

-

京都先端科学大学 教授

名和 高司

略歴

東京大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクール修士(ベーカースカラー授与)。三菱商事の機械(東京、ニューヨーク)に約10年間勤務。 2010年まで、マッキンゼーのディレクターとして、約20年間、コンサルティングに従事。自動車・製造業分野におけるアジア地域ヘッド、ハイテク・通信分野における日本支社ヘッドを歴任。日本、アジア、アメリカなどを舞台に、多様な業界において、次世代成長戦略、全社構造改革などのプロジェクトに幅広く従事。2010年6月より、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現在、同客員教授)、2021年4月より、京都先端科学大学教授に就任(現在も)。デンソー(~2019年まで)、ファーストリテイリング(~2022年まで)、味の素(~2023年まで)、SOMPOホールディングス、NECキャピタルソリューションの社外取締役、朝日新聞社の社外監査役(いずれも現在も)、ならびに、ボストン・コンサルティング・グループ(~2016年まで)、インターブランド、アクセンチュア(いずれも現在も)のシニア・アドバイザーを兼任。主な著作・翻訳

『ハーバードの挑戦~数字万能経営を超えて』(1991、プレジデント社)

『高業績メーカーはサービスを売る』(2001、ダイヤモンド社、共著)

『戦略の進化』(2003、ダイヤモンド社、共著)

『学習優位の経営~日本企業はなぜ内部から変われるか』(2010、ダイヤモンド社)

『日本企業をグローバル勝者にする経営戦略の授業』(2012、PHP研究所)

『失われた20年の100社の勝ち組企業100社の成功法則~X経営の時代』(2013、PHP研究所)

『CSV経営戦略~本業での収益化と社会の課題を同時に解決する』(2015、東洋経済新報社)

『成長企業法則~世界トップ100社にみる21世紀型経営のセオリー』(2016、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

『コンサルを超える問題解決と価値創造の全技法』(2018、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

『企業変革の教科書』(2018、東洋経済新報社)

『経営変革大全~企業を壊す100の誤解』(2020、日本経済新聞出版社)

『日本人が誤解するSDGsの本質』(2020, NewsPicks Select)

『パーパス経営~30年先の視点から現在を捉える』(2021、東洋経済新報社)

『稲盛と永守~京都発カリスマ経営の本質』 (2021、 日本経済新聞出版社)

『資本主義の先を予言した史上最高の経済学者 シュンペーター』(2022、日経BP)

『桁違いの成長と深化をもたらす 10X思考』(2023、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

『パーパス経営入門~ミドルが会社をかえるための実践ノウハウ』(2023、PHP)

『超進化経営~勝ち続ける企業の「5つの型」』(2024、日本経済新聞出版社)

『エシックス経営~パーパスを経営現場に実装する』(2024、東洋経済新報社)

『シン日本流経営~成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」』(2025、ダイヤモンド社)など著書・寄稿多数

-

東京科学大学 理事長

大竹 尚登

https://www.isct.ac.jp/ja/001/about/overview/board/naoto-ohtake

略歴

1986年 3月 東京工業大学工学部機械工学科卒業

1988年 3月 東京工業大学大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程修了

1989年 7月 東京工業大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士後期課程中途退学

1989年 8月 東京工業大学工学部機械工学科助手

1992年12月 博士(工学) 東京工業大学

1993年 4月 東京工業大学工学部機械科学科助手

1993年 8月 東京工業大学工学部機械科学科助教授

1995年 4月~1996年2月 文部省在外研究員Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota

2000年 4月 東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻助教授

2006年 4月 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻助教授

2007年 4月 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻准教授

2009年 4月 東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻准教授

2010年12月 東京工業大学大学院理工学研究科機械物理工学専攻教授

2012年11月~2015年9月 東京工業大学学長補佐

2015年10月~2017年3月 東京工業大学副学長(研究推進担当)

2016年 4月 東京工業大学工学院教授

2017年 4月~2018年3月 東京工業大学副学長(研究企画担当)

2018年 4月 東京工業大学科学技術創成研究院教授

2018年 9月~2024年3月 東京工業大学未来社会DESIGN機構副機構長

2020年 4月~2022年3月 東京工業大学科学技術創成研究院未来産業技術研究所長

2022年 4月~2024年9月 東京工業大学科学技術創成研究院研究院長

2022年 4月~2024年9月 東京工業大学科学技術創成研究院基礎研究機構長

2024年10月 東京科学大学理事長専門分野

機械材料学、機能性薄膜

-

東京大学東洋文化研究所 所長

中島 隆博

東京大学法学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中途退学。東京大学大学院総合文化研究科准教授等を経て、2012年から東洋文化研究所准教授、2014年から同教授。2023年より現職。

研究分野は、中国哲学、日本哲学、世界哲学。

著書に、『日本の近代思想を読みなおす1 哲学』(東京大学出版会、2023年)、『中国哲学史――諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで』(中公新書、2022年)、『危機の時代の哲学――想像力のディスクール』(東京大学出版会、2021年)、伊藤邦武・山内志朗・中島隆博・納富信留編『世界哲学史』全8巻+別巻(ちくま新書、2020年)など多数。

-

NTT 総務部門

チーフエグゼクティブフェロー室統括部長大森 久美子

職歴

1998年 4月 日本電信電話株式会社入社

2003年 7月 株式会社NTTデータ技術開発本部 勤務

2008年 7月 NTT情報流通基盤総合研究所 人材開発担当

2017年10月 NTT情報流通基盤総合研究所 ソフトウェアイノベーションセンタ 主幹研究員

2021年 7月 NTT研究企画部門 理事 インキュベーションプロデュース チーフプロデューサー

2023年 6月 NTTマーケティング部門 R&Dマーケティング担当 統括部長

2025年 6月 NTT総務部門 チーフエグゼクティブフェロー室長専門

学生時代より、人工知能AI・データ分析を専門とする。入社以来研究所にて、音声対話システムの開発に携わる。人事・育成業務にて、ソフトウェア開発者育成に従事し、13番目の研究所であるソフトウェアイノベーションセンタを立ち上げ、ソフトウェアの専門家集団を率いる。データを活用した社内DXの推進にも携わる。GAFAの台頭に対して、中央集権的なシステム開発の進め方に疑問を持ち、哲学を学び始める。哲学においては、仮想社会における人間の権利について学んでいる過程にある。主な社外委員・団体

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 取締役(2023年8月~2024年6月)

NTTテクノクロスサービス株式会社 取締役(2021年7月~2024年3月)

一般社団法人京都哲学研究所 理事(2023年6月~)

千葉工業大学 非常勤講師(2019年4月~2023年3月)

-

読売新聞グループ本社 代表取締役社長

山口 寿一

生年月日 1957年3月4日

出身地 東京

最終学歴 早稲田大学 政治経済学部 卒業

1979 年4月 読売新聞社 入社 宇都宮支局、社会部

1998年 4月 同 社会部次長 兼 法務室次長

2002年 7月 読売新聞グループ本社 法務部長

2007年 5月 読売新聞グループ本社 社長室長 読売新聞東京本社 広報担当

2009年 6月 読売新聞グループ本社 執行役員社長室長・コンプライアンス担当 読売新聞東京本社 執行役員広報担当

2011年 6月 読売新聞グループ本社 取締役社長室長・コンプライアンス担当 読売新聞東京本社 常務取締役 広報・コンプライアンス担当・新社屋建設委員会事務局長 読売巨人軍 常勤監査役

2012年 6月 読売新聞グループ本社 取締役経営戦略本部長・広報担当 読売新聞東京本社 専務取締役 広報・メディア担当

2014年 6月 読売新聞グループ本社 専務取締役経営本部長・広報担当

2015年 6月 読売新聞グループ本社 代表取締役経営主幹・東京担当 読売新聞東京本社 代表取締役社長

2016年 3月 読売巨人軍 非常勤取締役

2016年 6月 読売新聞グループ本社 代表取締役社長 読売巨人軍 取締役広報担当

2017年 6月 読売新聞グループ本社 代表取締役社長・販売担当

2018年 7月 読売巨人軍 取締役オーナー [現職]

2022年 6月 日本テレビホールディングス(株)代表取締役 取締役会議長 [現職]

2023年 6月 読売新聞東京本社 代表取締役会長 [現職]

2025年 6月 読売新聞グループ本社 代表取締役社長・主筆代理・販売担当[現職]

-

インド工科大学デリー校 名誉教授

ルクミニ・バヤ・ナイル

ルクミニ・バヤ・ナイルはインド工科大学デリー校(IITD)言語学・英語学名誉教授。現在、クイーンズランド大学(QMUL) グローバル・プロフェッショナル・フェローである。ケンブリッジ大学で博士号を取得し、ナラティブ論への貢献においてアントワープ大学から名誉博士号を授与されている。著書10冊、約150本の論文を執筆。広く評価されている学術書は 『Lying on the Postcolonial Couch』『The Idea of Indifference; Narrative Gravity: Conversation, Cognition, Culture』『Poetry in a Time of Terror: Essays in the Postcolonial Preternatural』(Oxford University Press, 2002, 2003, 2009)などがある. 近著は Peter de Souza 氏と共同編集した 『Keywords for India: A Conceptual Lexicon for the 21st Century』(Bloomsbury Academic, 2020) である。最新の論文は、 『Archewriting: The Symbolic Evolution of Script and Narrative』(The Oxford handbook of Human Symbolic Evolution, 2024)である。ナイル氏の研究対象は、文学、言語学、認知研究(AIを含む)の交差する点にあります。同氏の研究は、人間の心の進化的側面と日常的な行動パターンに関する知見を、インド亜大陸および世界における社会的包摂と排除の現在の文化的パターンに関する知見と結び付けようとしています。ナイル氏は、国内外の有名な雑誌や電子媒体で社会問題に関する記事を幅広く執筆しており、メアリー・タリー氏のBBC番組「Something Understood」やABCオーストラリアの「The Books Show」、NDTVオピニオンコラムなどのフォーラムに定期的に寄稿しています。彼女は受賞歴のある詩人でもあり、ペンギン社から3冊の詩集『The Hyoid Bone』『The Ayodhya Cantos』『Yellow Hibiscus』を出版しています。『Oxford Companion to Modern Poetry』(2014)において、彼女の作品は「叙情的な意味と女性のアイデンティティに対するポストモダン的アプローチによって……広く賞賛されている」と評されています。彼女の創作・批評作品は、シカゴ大学、デリー大学、ハーバード大学、ケント大学、トロント大学などの大学のカリキュラムに含まれています。2025年から2026年にかけて出版予定の著書には、『Deception: Mind, Metaphor, Memes and the Mimicry Machine』、『In the Name of Rushdie: Postcolonialism, Prophesy and the Platonic Censors and Postcolonial Pragmatics』、詩集『Shataka: The Quarantined Tongue』があります。彼女は、詩を書くのと同じ理由で言語学の研究をしていると言います。それは、言語の限界と可能性を発見するためです。

-

バチカン図書館 ローマ教皇庁 公文書館長・図書館長

ジョヴァンニ・チェーザレ・パガッツィ

ジョヴァンニ・チェーザレ・パガッツィは、ローマの 国立グレゴリアン大学 で神学博士号を取得しました。 彼はミラノの神学部とローマの国立グレゴリアン大学で組織神学を教え、ミラノのブレラ国立美術院で哲学を教えました。 神学と人類学の分野で数々の著書を出版しています。2022年9月から2025年3月まで、バチカン文化教育省の長官を務めました。現在は、バチカンにおいてローマ正教会の公文書館専門職員兼司書を務めています。

-

トリノ大学 教授

マウリツィオ・フェラーリス

マウリツィオ・フェラーリス(1956年トリノ生まれ)は、70冊以上の著書を執筆し、それらは複数言語に翻訳されています。近年の著書には、『Documanità. Filosofia del mondo nuovo』(Laterza出版)と『Webfare. A Manifesto for Digital Well-Being』(2024年)などがあります。トリノ大学哲学教授であり、Labont - Center for Ontology.(ラボネット 存在論研究所)の所長を務めています。『Corriere della sera』と『Neue Zürcher Zeitung』のコラムニストでもあります。また、ウンベルト・エーコに捧げられ、トリノ大学とトリノ工科大学を統合した高等研究機関「サイエンツァ・ノーバ」Scienza Nuovaの所長も務めています。この機関は、文化的および政治的な観点から持続可能な未来を計画することを目指しています。

マウリツィオ・フェラーリスは、南東ヨーロッパ高等研究センター(リエカ)およびノルトライン=ヴェストファーレン州国際哲学センターの顧問委員です。フローレス大学(ブエノスアイレス)およびペーチ大学において人文科学の名誉博士号を取得しています。また、ケーテ=ハンブルク・コレグ「法としての文化」(ボン)のフェロー、イタリア高等研究アカデミー(ニューヨーク、コロンビア大学)およびアレクサンダー・フォン・フンボルト財団のフェローを務めてきました。さらに、国際哲学会の研究科長、社会科学高等研究院(パリ)をはじめとする欧米の大学の客員教授も務めました。彼は『Rivista di Estetica』のディレクターであり、『Critique』、『Círculo Hermenéutico editorial』、『Revue francophone d’esthétique』の委員を務めています。

英語で出版された著書としては、以下のものがあります。『History of Hermeneutics』(Humanities Press、1996)、『A Taste for the Secret』(ジャック・デリダ共著、Blackwell、2001)、『Documentality or Why it is Necessary to Leave Traces』(Fordham UP、2012)、『Goodbye Kant!』(SUNY UP、2013)、『Where Are You? An Ontology of the Cell Phone』(Fordham UP、2014)、『Manifesto of New Realism』(SUNY UP、2014)、『Introduction to New Realism』(Bloomsbury、2014)、『Positive Realism』(Zer0 Books、2015)、『Learning to Live: Six Essays on Marcel Proust』(Brill、2020)、『Doc-humanity』( Mohr Siebeck 、2022)、『Hysteresis 』(近刊、 University of Edinburgh Press )がある。

マウリツィオ・フェラーリスは、その長いキャリアの中で、少なくとも6つの分野において新たな思想と研究の方向性を確立してきた。解釈学史、知覚論としての美学、社会存在論(ドキュメンタリティ理論)、形而上学(新世紀における最も著名な哲学運動である新リアリズムの創始者)、技術人類学(ドクマニティ理論)、そして経済哲学(デジタル福祉としてのウェブフェア)である。2005年には、携帯電話に関する最初の哲学書『Where Are You? Ontology of the Mobile Phone 』を著した。

-

ローズ大学 人文学名誉教授

マイケル・ネオコスモス

マイケル・ネオコスモス博士は、南アフリカのローズ大学人文学名誉教授であり、米国のコネチカット大学人文研究所の特別客員研究員でもある。2014年から2017年までローズ大学人文科学ユニット(UHURU)のユニット長を務め、京都大学アフリカ地域研究センターにおいて太田至教授と松田素二教授のもと、「アフリカの可能性」プロジェクトの一員でもあった。アフリカに関する開発、政治、哲学、社会学などの分野で多数の論文や著書を執筆している。著書に『From Foreign Natives to Native foreigners: explaining xenophobia in South Africa 』(Codesria, 2010)、『Thinking Freedom in Africa: towards a theory of emancipatory politics』(Wits University Press, 2016)がある。2016年出版の著書は、2017年にカリブ哲学協会においてフランツ・ファノン賞を受賞した。彼の近著『 Beyond the Neocolonial: Africa and the Dialectics of Human Emancipation 』はDaraja Pressより本年出版される予定である。

(https://darajapress.com/publication/dialectics-of-emancipation).

-

ハーバード大学 ベルトルト・バイツ人権・国際問題・哲学教授

マティアス・リッセ

マティアス・リッセは、ハーバード大学ベルトルト・バイツ人権・グローバル問題・哲学教授であり、同大学カー・ライアン人権センター所長である。彼の研究分野は主に政治哲学と技術哲学で、現在は先住民哲学に関する書籍(仮題『Reckoning and Renewal: Indigenous Philosophy and Global Crisis. 』)を執筆中である。政治哲学においては、人権、不平等、課税、貿易、移民から気候変動、将来世代への責任に至るまで、グローバルな正義に関する問題を扱っている。技術哲学においては、リッセは近年、デジタル時代の政治理論に関する包括的な説明を提示した。また、倫理、意思決定理論、そしてニーチェを中心とする19世紀ドイツ哲学の問題にも取り組んでいる。彼は、2012年の『On Global Justice』(2012)や、『Political Theory of the Digital Age: Where Artificial Intelligence Might Take Us』(2023)など、6冊の著者または共著者である。

-

ヘルシンキ大学 博士

カロリーナ・スネル

カロリーナ・スネル氏は、ヘルシンキ大学で科学技術研究と責任あるAIを専門とする社会学者である。彼女の研究は、データリテラシー、認識論的誠実さ(epistemic integrity)、そして特に医療・ヘルスケア分野におけるデータとAIの倫理的利用に焦点を当てている。彼女は、大規模研究イニシアチブ「アルゴリズム時代のセキュリティと信頼」(SHIELD)のプログラムディレクターを務め、フィンランド人工知能センター(FCAI)の倫理諮問委員会の委員でもある。

-

京都大学 教授

アスリ・M・チョルパン

アスリ・M・チョルパンは、京都大学大学院経営管理研究科および経済学研究科(企業戦略)の教授です。また、同大学の理事補佐(研究推進担当)も務めている。以前は、ハーバード・ビジネス・スクールのアルフレッド・チャンドラー客員研究員、ハーバード大学およびMITの客員研究員を務めた。2010年には、京都大学で最も優れた女性研究者に贈られる橘賞を受賞した。

研究分野は、企業戦略、コーポレートガバナンス、経営史、特に先進国および新興国における大企業の発展である。著書は、『Industrial and Corporate Change』、『Journal of Management Studies』、『Strategic Management Journal』、『Strategic Organization』、『Journal of Business Ethics』、『Business History and Corporate Governance: An International Review』などの雑誌に掲載されている。また、『Oxford Handbook of Business Groups』(Oxford University Press, 2010)『Business Groups in the West: Origins, Evolution, and Resilience, Oxford』(Oxford University Press,2018)、および『Business, Ethics and Institutions: The Evolution of Turkish Capitalism in Global Perspectives』(2020)の共同編集者でもある。

現在、『Corporate Governance: An International Review』の編集者、および『Journal of International Business Studies』のコンサルティング・エディターを務める。また、関西ペイント、住友電気工業、住友ゴム工業の取締役も務める。

-

バージニア大学ダーデン経営大学院 バシャンド大学教授

R・エドワード・フリーマン

R・エドワード・フリーマンは、バチャンド大学教授、オルソン教授、そしてバージニア大学ダーデン経営大学院・社会ビジネス研究所の学術長を務めています。著書『Strategic Management: A Stakeholder Approach』(Pitman, 1984; and reprinted by Cambridge University Press in 2010)で広く知られています。ステークホルダー理論とビジネス倫理に関する研究により、ラドバウド大学、ポンティフィシア・コミージャス大学、ハンケン経済学院、タンペレ大学、シャーブルック大学、ロイファナ大学、HECパリ校から7つの名誉博士号(Doctor Honoris Causa)を授与されています。Stakeholder Media, LLCを通じて、「The Stakeholder Podcast」のホストを務めています。

-

News Corp CEO

ロバート・トムソン

https://newscorp.com/news-corp-leadership/

ロバート・トムソン氏は、ニュース・コーポレーションの最高経営責任者(CEO)です。ニューヨークに本社を置くニュース・コーポレーションは、ニュース・情報サービス、デジタル不動産サービス、書籍出版など、幅広いメディア事業をグローバルに展開しています。

トムソン氏は、2008年5月からダウ・ジョーンズ&カンパニーの編集長、そしてウォール・ストリート・ジャーナルの編集長を務めた後、2013年1月に現職に就任しました。世界80以上の支局に2,000人を超えるジャーナリストを擁する国際ニューススタッフを擁し、ダウ・ジョーンズ・ニュースワイヤーズの紙面およびデジタル版、そしてダウ・ジョーンズ・ニュースワイヤーズのグローバルニュース事業を統括しました。トムソン氏の編集リーダーシップとダウ・ジョーンズの質の高いジャーナリズムへの取り組みは、成長と革新を牽引し、ウォール・ストリート・ジャーナルは米国最大の発行部数を誇る新聞となりました。同紙は、比類のないビジネス・金融報道を中核とする記事を拡充し、多くのコンテンツを追加しました。コンテンツ分野における同社の拡大は、地域やデバイスをまたいだ成長によって補完され、数多くのデジタルコンテンツや動画コンテンツ、そしてヨーロッパとアジアにおける現地語のウェブサイトの提供によって、世界中の数千万人のユーザーにリーチしています。

2007年12月にダウ・ジョーンズに入社する前、トムソン氏はロンドン・タイムズ紙の編集長を務め、紙面とウェブの両方で読者数の大幅な拡大を主導しました。タイムズ紙オンライン版の読者数は、彼の在任中に月間100万人未満から1,300万人近くにまで増加しました。それ以前は、フィナンシャル・タイムズ紙の米国版編集長でした。ファイナンシャルタイムズ紙のグループの米国市場への野心的な進出において編集責任者を務め、同紙の販売部数を3倍の約15万部へと伸ばしました。同紙の紙面とオンラインの両方での事業構築における功績が認められ、2001年には影響力のある業界誌TJFRから米国ビジネスジャーナリスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。

トムソン氏は、ウィークエンドFTの編集者とフィナンシャル・タイムズの副編集者を務め、1996年後半にはウィークエンドFTのリニューアルを成功に導きました。このリニューアルは、1997年に英国市場で最も急成長を遂げた新聞となりました。また、「 How to Spend It 」誌を数々の賞に輝く月刊誌へと進化させるのも監督しました。1994年から1996年にかけては、ロンドンでFTの海外ニュース編集者を務め、同紙の広範な特派員ネットワークを率いました。トムソン氏自身も東京(1989~1994年)の特派員として、「バブル経済」の興亡を目の当たりにし、北京(1985~1989年)では、同国の経済・社会改革、そして天安門事件における民主化運動の鎮圧を報道しました。

トムソン氏は1979年初頭、メルボルンのヘラルド紙に入社し、コピーボーイ、金融・一般事務担当記者として勤務した後、同紙のシドニー特派員に就任して以来、ジャーナリストとして活躍しています。1983年、シドニー・モーニング・ヘラルド紙のシニア特集記者に就任し、2年後には同紙とフィナンシャル・タイムズ共同で北京支局に配属されました。

著書に『The Judges: A Portrait of the Australian Judiciary』(Allen & Unwin)があり、『The Chinese Army』(Weldon Owen)の共著者でもあります。風刺文集『True Fiction』(Penguin Books)の編集も手掛けています。

トムソン氏はオーストラリア南部、エチューカ近郊のトーランバリー生まれ。既婚で二人の息子がいます。

-

エリクソン 社長兼最高経営責任者

ボリエ・エコルム

ボリエ・エコルム 2017年~ エリクソングループ社長兼CEO

パトリシア・インダストリーズ(インベスター AB傘下)CEO(2015~2017年)

インベスターAB 社長兼CEO(2005~2015年)

Trimble Inc. 会長

スウェーデン王立工科大学(KTH)名誉博士号取得

世界経済フォーラムデジタルコミュニケーション協議会 運営委員会委員

ニューヨーク・スウェーデン-アメリカ商工会議所 理事

-

ペンシルベニア大学 教授

フリッツ・ブライトハウプト

フリッツ・ブライトハウプトは、ペンシルベニア大学(米国)の人文学者であり認知科学者でもあります。ナラティブ論と共感(エンパシー)、美学について研究しています。彼のナラティブ論と共感に関する著書は、多くの言語に翻訳されています。彼は実験人文科学研究所を運営しています。彼の近著である『 The Narrative Brain 』(Yale UP、2025)は、オーストリアで科学書オブ・ザ・イヤーの公式賞を受賞しました。彼の他の著書には、『The Dark Sides of Empathy』(Cornell UP、2019)やゲーテに関する本など、共感に焦点を当てたものがあります。彼は、PNAS、Scientific Reports、DVJS、Critical Inquiryなど、科学と人文科学の両方のジャーナルに論文を掲載しています。また、NPR、BBC、Der Spiegel、Die Zeitなどのメディアにも頻繁に登場しています。彼の次の大きなプロジェクトは、初めての経験、そして繰り返される経験に焦点を当て、人間としてどのように経験を形成するかについてです。

-

GESDA サイエンス予測哲学リード

マヌエル・グスタホ・アイザック

GESDAにおける科学予測哲学プログラムリーダーであるマヌエル・グスタホ・アイザックは、GESDAの予測研究における哲学的基盤と枠組みの構築に貢献し、社会科学および人文科学研究をGESDAの科学予測製品に統合する取り組みを推進しています。

パリ・シテ大学で科学技術史・哲学の博士号、パリ・ソルボンヌ大学で哲学、言語学、論理学の修士号を取得。チューリッヒ大学、セント・アンドリュース大学、バルセロナ大学、アムステルダム大学、ジュネーブ大学など、一流の研究機関で数々の著名なフェローシップを歴任したほか、ソルボンヌ・ヌーヴェル大学とパリ・ディドロ大学で研究・教育に携わってきました。技術倫理とメタ哲学を融合させ、特に新興科学技術に適用される概念工学に焦点を当てた彼の研究は、一流学術誌に掲載されています。また、世界中の著名な会議に登壇し、彼の研究は多くの実務家向けワークショップ、公開科学講演、科学コンサルティングにも影響を与えています。彼のポートフォリオには、PIとして5つの助成金を受けた研究プロジェクト、19の学術賞、30の査読付き科学論文、そして公開された方法論キャンバスや倫理的設計ワークフロープロセスなどの実用的なツールの開発が含まれます。

アイザック氏は、国際科学会議(ISC)のグローバル専門家のメンバーであり、現在はコロンビア大学地球研究所のAI倫理タスクフォースのグローバル専門家を務めています。また、ワシントンD.C.のAI・デジタル政策センターの研究グループメンバーでもありました。彼は概念工学ネットワークの創設者であり、概念工学YouTubeチャンネルの開設者でもあります。

-

ハニー・ビー・ネットワーク、SRISTI、GIAN & NIF 創設者 / IIMA & IITB 客員教員 / AcSIR アカデミー教授 客員教員(IIMA & IITB)、アカデミー教授(AcSIR)

アニル・K・グプタ

アニル・K・グプタ教授は、インド経営大学院(アーメダバード)の客員教授でした。2017年に退職後、インド工科大学ボンベイ校とAcSIR(アジア科学技術研究機構)の客員教授を務めています。また、Honey Bee Network、SRISTI.org, GIAN.org Nifindia.org,の創設者でもあります。博士号(経営学)、理学修士(生化学遺伝学)取得、米国農業科学アカデミー(NAAS)フェロー、カリフォルニア世界芸術科学アカデミーフェロー、INSA、ISAE名誉フェロー、CSIRバトナガルフェロー(2018~2021年)に就任していました。

ミッションは、草の根レベルのイノベーションから、そしてそのイノベーションのためのグローバルおよびローカルな空間を拡大し、非公式および公式のSTIセクターにおける技術的アイデアを連携させることです。さらに、個人、機関、企業、国によるオープンイノベーションを、無駄のない・思いやりのある(samvedansheel)プラットフォームを通じて促進することで、創造的なコミュニティ、個人、子供、そして技術系学生の認識、尊重、報酬を確保することです。責任あるイノベーションを通じて組織の創造性を解き放ち、画期的なイノベーションを生み出すための国内外の戦略的組織やネットワークを支援します。

彼は、NIFindia.orgを通じて、インド大統領府主催の大統領官邸で開催されたイノベーション・フェスティバル(2015~2017年)とイノベーション&アントレプレナーシップ・フェスティバル(FINE)(2018年)を主催しました。2022年まで各年BIRAC、DBTとの協賛で、優秀な技術系学生に毎年SITARE-GYTI賞とSRISTI GYTI賞を授与していました。GYTI賞は継続されています。 2021年以降、GIANとHBNは世界および国内の優れたイノベーションにHBNCRIIA賞を授与しています。CMA、IIMAやその他のパートナーの支援を受け、Grassroots-ICCIG(iccig.in、1997-2025)において、創造性とイノベーションに関する5つの国際会議をコーディネートしました。

研究分野:生物多様性の保全と拡大、草の根レベルの若者の創造性を正当に評価するためのグローバルバリューチェーンの構築、techpedia.in、grid.undp.org.in、gian.org/databasesなどの様々なプラットフォームを通じた様々なレベルの独創性とイノベーションの促進、包摂的開発のための公共政策。彼は Shodhyatra(草の根活動)を追求しており、1998年から2025年にかけて、Honey Bee NetworkのボランティアとIIMAの学生と共に、インドのすべての州を少なくとも1回、場合によっては複数回訪れ、7,000km以上を学習ウォーキングを続けています。

C V: シェシャドリ記念講演(2024年)、式典での招待講演(カンプール大学、コラプット中央大学、チャッティースガル州トライバル大学、バイアコム、エンデュランス・テクノロジー、DHL、JCB、SAPラボ、オラクル、シスコ、HP、GEリサーチセンター、シーメンス、ボルボ、バイオコン、ブリストル・マイヤーズ スクイブ リサーチセンター、レディーズ博士研究所、ザイダス・キャディラ、JSW、D・E・ショー投資会社、タタ・イノベーション賞、ZEF、CGIAR、FAO、IFAD、世界銀行、LBSNAA、IISc、ISI、インド工科大学(IIT)、ジャナタ国立大学(JNU)、ハーバード大学、MITボストン校、カリフォルニア大学バークレー校、デービス校、コーネル大学、インディアン・オイル、グローバルIPコンベンション2018、バークレイズ、ウェルカム・トラスト/DBTインド・アライアンス、THSTI、NIPGR、NII、IIMなど、世界中の数多くの一流学術機関および公共政策機関。)

著書『Grassroots Innovation: Mindon the margin are not marginalminds』(New Delhi Penguin RandomHouse、2016、http://www.amazon.in/Grassroots-Innovation-Minds-Margin-Marginal/dp/8184005873)は、2016年11月20日に開催されたTata Lit Liveフェスティバルで最優秀ビジネス書賞を受賞しました。

役職:

DRIIVバイオテクノロジークラスター審査委員会委員(PSAオフィス、2023年~現在)

首相顧問が議長を務める国家イノベーション評議会委員(2010~2013年)

Dena Bank取締役(2006~2009年)

IIMA・アントレプレナーシップ・カストゥルバーハイ・ラルバイ会長(2003~2008年)

IIMAラヴィ・J・マタイ教育イノベーションセンター会長(1993~1994年)。

IIMA研究出版部門委員長(1990~1992年)

国立イノベーション財団執行副会長(2000~2018年)

SRISTIコーディネーター、GIAN事務局長。教育:

元インド大統領プラナブ・ムカジー氏とVSチャンド教授との共著によるPPIDI

インド元大統領バラト・ラトナ博士(2008-12年)による革新的な変革によるグローバル化とインドの復興

A P Jアブドゥル・カラム元インド大統領との共著

ショディヤトラ(ヒマラヤ地域での学習ウォーク)、知的財産権の戦略的管理(SMIPR)、インドの社会政治環境(ISPE、1995-2007年)

開発組織の設計と開発(DDDO、1981-1990年)

経済環境と政策(1981-1994年)

創造性、革新性、知識ネットワーク、起業家精神の理解(CINE)を理解するための農業とアグリビジネスリーダーシップ入門

ISIKG(草の根運動における制度、社会革新、知識)、草の根革新による満たされていないニーズへの対応(CSIRラボの博士課程向け)

アナミカ・デイ博士と共にAcSIR

MIIST(社会変革のための包括的イノベーションのマネジメント)の研究員として、115カ国91カ所のUNDPアクセラレーターラボでデイ博士と共に研究・教育。

受賞歴:2024年 FICCI 生涯功労賞

2018-21年 CSIR バトナガー・フェローシップ

2015年 IIMA 最優秀研究者賞

2013年 米国経営学会第73回年次総会において、ヒューマニスティック経営ネットワークよりヒューマニスティック経営生涯功労賞受賞

2015年10月 ペルー、サン・マルティン・デ・ポレス大学 名誉博士号

2012年7月 オリッサ中央大学 文学博士号

2012年 パリ、ヨーロッパ創造戦略・イノベーション研究所よりヘルメス賞

2004年 インド大統領より国家市民賞パドマ・シュリー賞受賞

2003年 「Managing Intellectual Property 」誌にて、知的財産権分野で世界で最も影響力のある50人の1人に選出

2001年、「Business Week」誌にてアジアのスターパーソナリティの1人に選出

その他、国内外で数々の賞を受賞。多数の政府機関および企業団体の会員。著書多数。 詳細は下記を参照。

https://gian.org/prof-anil-gupta-papers/ and anilg.sristi.org

-

ウド・ケラー財団 取締役会会長

カイ・ヴェントゲン

1967年生まれ。

フライブルク大学、テュービンゲン大学、カールスルーエ造形大学で哲学、宗教学、文学、メディア理論を学ぶ。2003年、ペーター・スローターダイク、ボリス・グロイス両氏の指導の下、「哲学」博士号を取得。2003年より、ハンブルクのウド・ケラー財団フォーラム・フマヌム(FORUM HUMANUM)の会長兼マネージング・ディレクターを務める。同職において、テュービンゲン大学のフォーラム・サイエンティアルム(Forum Scientiarum)とカール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカー・センター、そしてベルリンのズールカンプ出版社の世界宗教出版社の共同設立者でもある。

2003年から2018年まで、カールスルーエ造形大学で哲学・美学の講師を務める。現代哲学診断学を中心とした多数の著書と出版物を執筆。

刊行物

1.Kehren, Martin Heidegger und Gotthard Günther - Europäisches Denken zwischen Ost und West, Fink, 2006

2.Szenen des Heiligen, Suhrkamp, Berlin, 2012

3.Heidegger after Duchamp - Skizzen einer Philosophie der Geste, Matthes & Seitz, Berlin, 2016論文/エッセイ

1.Neuro-Iconography - Anmerkungen zum Bildkult im Zeitalter bildgebender Verfahren - in: Mystik und Medien IV, Ingo Berensmeyer (Hg.), Fink, 2009

2.Die kybernetische Moderne als Friedhof der Mystik - in: Mystik und Medien III, Luca Di Blasi (Hg.), Fink, 2007

3.Apokalypse Now - Völker im Hyperraum - in: LETTRE International 55

4.Die Arena-Gesellschaft - in: LETTRE International 90

5.Denken am Nullpunkt der Geschichte - Notizen zur Philosophie Peter Sloterdijks - in: M. Jongen/S. v. Tuinen (Hg.), Vermessung des Ungeheuren, Fink, 2009

-

ケープコースト大学 准教授

フセイン・イヌサー

フセイン・イヌサー博士は、ガーナのケープコースト大学古典哲学科の哲学准教授である。2014年にガーナ大学で博士号を取得し、2015/16年度ガーナ大学副学長賞(人文科学部門にて最優秀博士論文賞)を受賞しました。さらに、2013年度にはロチェスター大学で博士論文完成フェロー( Dissertation Completion Fellow)を務め、そこでは著名なアメリカ人認識論者リチャード・フェルドマンに師事した。イヌサ教授は、米国学会協議会(ACLS)のアフリカ人文科学プログラムのフェロー、南アフリカのステレンボッシュ高等研究所(STIAS)のイソ・ロムソ・フェロー、ドイツのベルリン高等研究所のフェローを務めている。現在、彼は脱植民地化の認識論、伝統的なアフリカの政治審議における合理性の概念、先住民族の知識体系、認識論的悪徳とそれが知識を阻害すること、アフリカ哲学、正当化の退行の無限主義的概念、AI倫理、およびインテリジェントテクノロジーがグローバルサウスに及ぼす悪影響について研究しています。

-

タリン大学 学長・哲学教授

トヌ・ヴィーク

CURRICULUM VITAE

1968年7月12日、エストニアのヨーヴィ生まれ。学歴

1998-2003 エモリー大学(アトランタ校) 博士号(2003年)

2001-2002 ベルリン・フンボルト大学(エモリー奨学生)

2000-2001 マールブルク・フィリップス大学(エモリー奨学生)

1997-1998 ヘルシンキ大学(SIMO奨学生)

1986-1993 モスクワ国立大学(5年課程) ディプロマ(1993年)

1978-1986 ヌーメ・ギムナジウム

1975-1978 ヨーフヴィ・ギムナジウム職歴

2021 - 現在 タリン大学 学長

2020 - 現在 タリン大学 哲学名誉教授

2015 - 2020 タリン大学 人文科学部長

2014 - 2015 タリン大学 エストニア人文科学研究所 所長

2007 - 2015 タリン大学 エストニア人文科学研究所 哲学教授

2004 - 2007 エストニア人文科学研究所 学長

2003 - 2004 エストニア人文科学研究所 哲学教授

2002 - 2003 エモリー大学(アトランタ)講師

1999 - 2000 エモリー大学(アトランタ)研究助手

1994 - 1998 エストニア人文科学研究所 講師

1993 - 1994 タリン工科大学 講師主な研究・教育分野

文化哲学と文化理論、現象学、哲学史(主にプラトン、アリストテレス、アクィノ トマス、カント、ヘーゲル、フッサール、ハイデガー、フーコー)、文化依存的な意味形成、集団的感情、幸福、愛、自己欺瞞といったテーマについて研究しています。

研究論文、指導した論文、担当した講義のタイトル、その他関連情報は、エストニア研究情報システムETIS( https://www.etis.ee/CV/T%C3%B5nu_Viik1/eng?lang=ENG )に掲載されています。出版・社会活動

研究テーマに関する意見記事やエッセイ、書評、序文やエピローグ、教科書、教材などを出版しています。また、公開討論会や討論会にも参加しており、その多くは高等教育と社会における大学の役割に関するものです。2005年にはタリン大学の設立プロセスに参加しました。また、憲章12の署名者、氷室イニシアチブ(Ice Cellar Initiative)の参加者、そして「生存可能な国家(Elamisväärne Riik)」イニシアチブの発起者の一人です。

-

フローニンゲン大学 教授/研究部長

アンドレイ・ツヴィッター

アンドレイ・ツヴィッターは、フローニンゲン大学の政治理論・政治科教授、研究長であり、学際的・越境的な研究部門である「Faculty Campus Fryslân」の共同設立者兼元学部長です。2008年にオーストリアのグラーツ大学で法哲学と国際法の博士号を取得し、フローニンゲン大学で教鞭を執りました。2012年には国際法と国際関係論の教授に就任。2017年からは「Campus Fryslân」の学部長を務め、学際的な研究と教育を推進しています。2023年には、ドイツのニューインスティテュート(THE NEW INSTITUTE)のプログラム・チェアに就任しました。また、データ研究センター(2017年)、シアン気候適応センター(2020年)、イノベーション・テクノロジー・倫理センター(2024年)の創設ディレクターを務めています。倫理、技術論、社会を専門とし、EUグリーンディール・データスペースの倫理アドバイザー、およびグローバル適応センターのシニアフェローを務めています。アンドレイ氏は法学、法哲学、国際法の博士号を取得しています。研究分野は、ビッグデータ倫理、サイバーガバナンス、人道支援、緊急事態における政治など多岐にわたります。また、人道支援や正戦論、メタサイエンスといったテーマについても多数の論文を発表しています。現代テクノロジーが社会にどのような影響を与え、地球規模の課題解決にどのように貢献できるかを理解することに情熱を注いでいます。

-

マサチューセッツ工科大学 S.C.ファン教授、中国・日本・韓国語文学・哲学教授

ヴィープケ・デーネーケ

ヴィープケ・デーネーケは、MIT(マサチューセッツ工科大学)のS. C. ファング中国言語文化教授であり、東アジア文学・哲学教授でもあります。彼女は、中国、日本、韓国の文学・哲学的伝統、東アジアと前近代世界の比較研究、世界文学、文化遺産と記憶の政治学、そしてSTEM時代における人文科学の変容を研究しています。

著書に、『The Dynamics of Masters Literature: Early Chinese Thought from Confucius to Han Feizi』、『Classical World Literatures: Sino-Japanese and Greco-Roman Comparisons』、『The Norton Anthology of World Literature』、『The Wiley-Blackwell Companion to World Literature,』、『 The Oxford Handbook of Classical Chinese Literature, 』、 a three-volume literary history of Japan from an East Asian perspective(『日本「文学」史:日本の「文学」の新史』(日本語))、『 Shared Pasts for Shared Futures: Prototyping a Comparative Global Humanities 』(『人文史』特集号)などがあります。デネケ氏は、東アジアの3千年にわたる文学遺産を、学術的にも読みやすく、かつ洗練された翻訳で収録した徐堂中国古典文学図書館(The Hsu-Tang Library of Classical Chinese Literature)の創設編集長です。彼女は、STEM時代における人文学の世界的な変革を先導し、困難な時代に共通の未来に向けて、学界、公共部門、そして社会のあらゆる関係者を結集させるMIT比較グローバル人文学イニシアチブ(MIT Comparative Global Humanities Initiative,)を率いています。

-

ハーバード大学 教授

モーセン・モスタファヴィ

モーセン・モスタファヴィは建築家、教育者、アレクサンダー・アンド・ヴィクトリア・ワイリー デザイン学科教授、ハーバード大学特別功労教授であり、2008年から2019年までGSD(建築デザイン学部)の学部長を務めた。都市化の様式と過程、そしてテクノロジーと美学の接点について研究している。

彼は以前、コーネル大学建築・芸術・設計学部のゲイル・アンド・アイラ・ドゥルキアー学部長を務め、同大学ではアーサー・L・アンド・イザベル・B・ヴィーゼンバーガー建築学教授も務めた。以前は、ロンドンのAA(英国建築協会)附属建築学校の学長を務めていた。AAで建築を学び、エセックス大学とケンブリッジ大学で反宗教改革都市史の研究を行った。GSDの建築学修士課程Iのディレクターを務め、ペンシルベニア大学、ケンブリッジ大学、フランクフルト美術アカデミー(シュテーデルシューレ)でも講師を担当した。

モスタファヴィ氏は、スミス大学評議員、ノーマン・フォスター財団名誉評議員、ヴァン・アレン建築研究所理事、アガ・カーン建築賞運営委員会および審査員を務めた。ハーバード大学では、ハーバード大学芸術委員会の共同議長、スミスキャンパスセンター実行委員会、ハーバード・オールストン運営委員会、コモンスペース運営委員会の共同議長を務めました。また、マヒンドラ・ヒューマニティーズ・センター実行委員会、ハーバード・イノベーション・ラボ諮問委員会、ハーバード・ラボラトリー実行委員会、中東研究委員会のメンバーでもある。

モスタファーヴィー氏は、ミース・ファン・デル・ローエ建築賞の審査員長、ラファージュ・ホルシム持続可能な建設賞のヨーロッパ、グローバル、北米の審査員長を務めた。ロンドン開発庁(LDA)の設計委員会、英国王立建築家協会(RIBA)ゴールドメダルおよびアニー・スピンク賞の審査員、アジア女子大学のキャンパス計画に関する諮問委員会を歴任した。

数々の国際的な建築・都市プロジェクトのコンサルタントを務めている。彼の研究と設計プロジェクトは、『The Architectural Review』、『AAFiles』、『Arquitectura』、『Bauwelt』、『Casabella』、『Centre』、『Daidalos』、『El Croquis』など、多くの雑誌に掲載されている。著書:建築理論に関するものでアメリカ建築家協会賞を受賞した『On Weathering: The Life of Buildings in Time』(共著、1993)、『Delayed Space』(共著、1994)、『Approximations』(2002)、『Surface Architecture』(2002)、『Logique Visuelle』(2003)、『Landscape Urbanism: A Manual for the Machinic Landscape』(2004)、『Structure as Space』(2006)『;Ecological Urbanism 』(2010年共編、近年中国語、ポルトガル語、スペイン語に翻訳)、『Implicate & Explicate』(2011)、『Louis Vuitton: Architecture and Interiors』(2011)、『In the Life of Cities』(2012)、『Instigations: Engaging Architecture, Landscape and the City』(2012、共編)、『Architecture is Life』(2013)、『Nicholas Hawksmoor: The London Churches』(2015)、『Architecture and Plurality』 (2016) 、『Portman’s America & Other Speculations』 (2017) 、『 Ethics of the Urban: The City and the Spaces of the Political 』 (2017)

-

スピーカー兼文化コンサルタント 神話学者

デーヴダット・パッタナイク

デーヴダット・パッタナイク氏は、仕事、人生、ビジネス、そして起業家精神を理解するための道具として神話を活用する講演家・文化コンサルタントとして高い人気を誇っています。インドおよび世界の神話の現代における意義について、50冊以上の著書を執筆しています。ベストセラーとなった著書には、『Jaya』『Sita』『Olympus』『Eden』『Shikhandi』『Sati Savitri』『My Gita』『Business Sutra』『Faith』『Shiva to Shankara』『Seven Secrets of Hindu Calendar Art』『Fun in Devlok』などがあり、その多くはインド語および外国語に翻訳されています。医学の学位を取得したパタナイク氏は、製薬・ヘルスケア業界で15年間勤務した後、物語、シンボル、儀式の世界に没頭しました。テレビ番組には、CNBC-TV18の『Business Sutra』、Epic TVの『Devlok』などのテレビ番組sに出演しています。彼は 1,000 本を超える新聞コラムを執筆しており、それらは Times of India、Economic Times、The Hindu、New Indian Express、Deccan Herald、Dainik Bhaskar (ヒンディー語)、Star of Mysore (カンナダ語)、Dharitri (オリヤー語) などに定期的に掲載されています。

-

イェール大学 ミルストーン家寄付講座 哲学・認知科学教授

L.A.ポール

L.A.ポールは、イェール大学ミルストーン・ファミリー哲学教授、同大学認知科学教授である。また、同大学ウー・ツァイ研究所の「自己と社会イニシアチブ」の所長でもある。彼女の研究は、自己と意思決定の本性、時間、原因、経験に関する形而上学と認知科学といった問いを探求している。

彼女は、グッゲンハイム財団、国立人文科学センター、オーストラリア国立大学から研究奨励金を受けています。また、『Transformative Experience』(Oxford University Press 、2014)、アメリカ哲学協会サンダース図書賞を受賞した『Causation: A User’s Guide』(Oxford University Press、2013)など3冊の著書がある。 2020年には、アメリカ哲学協会とファイ・ベータ・カッパ協会から哲学的業績と貢献においてマーティン・R・レボウィッツ博士・イヴ・ルウェリス・レボウィッツ賞を受賞し、2023年にはアレクサンダー・フォン・フンボルト財団から学術的業績において研究賞を受賞しました。

彼女の変容的体験に関する研究は、ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーカー、ガーディアン、タイムズ・リテラリー・サプリメント、スレート、ロサンゼルス・タイムズ・ブック・レビュー、NPR、BBCといった主要メディアで取り上げられており、2017年にニューヨークでロゴス・ダンス・コレクティブがダンスと口語のパフォーマンスで上演した「The Missing Shade of You」、スコットランドでのオフピステ/エクストリームスキーに関するドキュメンタリー映画「Comfort Zone」、そしてイタリア・トリノで開催した2022年コンテンポラリーアートフェア「Artissima」のテーマにも取り上げられています。彼女は現在、自己構築、変容体験、謙虚さ、精神的堕落への恐怖をテーマにした本( Farrar, Straus and Giroux 社出版予定)を執筆中です。

-

タリン大学 アジア文化研究教授

レイン・ラウド

レイン・ラウド(1961年エストニア、タリン生まれ)は、哲学、文化理論、日本を中心としたアジア研究を専門とする学者であり、受賞歴のある小説家でもあります。1980~1985年にサンクトペテルブルク大学で日本語を学び、1994年にヘルシンキ大学で日本の古典詩歌をテーマとした博士論文を執筆しました。近年は哲学と文化理論に焦点を当てています。著書『Meaning in Action』(2016、Polity Books)は、革新的な文化理論と、文化や時代を超えて文化現象の研究に活用できる方法論を提示しています。 『Being in Flux』(2021、Polity Books)は、プロセス哲学に関する彼の見解を要約し、それを主観性の研究に適用したものであり、『Linguistic Carnival of Thought』(2025、Bloomsbury)は、言語構造と哲学的思考の間の多様で複雑な関係を研究し、西洋とアジアの両方の思想と、それらの根底にある言語現象を取り上げています。

-

GESDA 取締役会メンバー兼事務総長

ステファン・ドクテール

ステファン・ドクテール氏は、1960年1月、ベルギー人の父とスイス人の母のもと、ベルギーのブリュッセルで生まれた。10年後、スイスに移住し、1971年から1979年にかけてシオンでラテン語英語科の高等学校課程を修了した。フライブルク大学で地理学と社会学の修士号を取得した。同大学でフランス文学も専攻した。1985年、フライブルク大学、スイス工科大学ローザンヌ校(EPFL)、そして民間企業で、科学とコミュニケーションの分野でキャリアをスタートした。また、1996年から2000年にかけては、スイスの26州の一つであるヴァレー州政府の公共経営に関する科学顧問およびプロジェクトリーダーを務めた。

デクテール氏はその後、スイスの教育、研究、イノベーション政策の策定に国内外で携わりました。

•2000年12月、エリック・フュモー氏(連邦職業教育技術局長・スイス・イノベーション庁長官)の個人顧問としてスイス連邦政府に参画。

•2005年6月、パスカル・クシュパン連邦参事官(スイス連邦教育・研究・文化・保健・社会問題担当大臣、2003年と2008年にはスイス連邦大統領)の個人顧問に任命。

•2010年5月、EPFL(スイス連邦工科大学ローザンヌ校)に戻り、EPFL学長の対外・政府関係担当部長を務める。2016年末まではパトリック・エビシャー学長のもと、その後はマルティン・ヴェッテルリ学長のもで務める。

•2019年6月、(2017年から2019年にかけて設立に携わった)ジュネーブ科学外交先見財団(GESDA)の事務局長兼CEO代行に任命される。財団会長のペーター・ブラベック=レトマット氏より、ゼロから3年間のパイロット事業を立ち上げ成功させるよう任される。

財団は、創設者であるスイス政府とジュネーブ政府によって10年間(2022~2032年)の任期更新を受け、ステファン・ドクテール氏が2022年10月にGESDA理事会に理事兼事務局長として加わり、現在に至る。

GESDAの詳細に関してはwww.gesda.globalをご覧ください。

-

セゲド大学・哲学部 准教授

ゾルタン・ソムヘジ

ゾルタン・ソムヘギ氏は、美学の博士号と哲学のハビリタチオン(venia legendi)を取得した美術史家で、セゲド大学哲学科の准教授です。国際美学協会(IAA)の事務局長(2016~2022年)およびウェブサイト編集者を務め、2023年からは国際哲学・人文科学評議会(CIPSH)の副事務局長も務めています。現在取り組んでいる研究プロジェクト「芸術とカタストロフィ:環境破壊をめぐる美学への挑戦 Art and Catastrophe - Challenging Aesthetics Around Environmental Destruction 」は、ハンガリー科学アカデミーのヤーノシュ・ボーリャイ研究奨学金による3年間の助成金(2024~2027年)を受けています。近著に『Reviewing the Past. The Presence of Ruins』(Rowman & Littlefield International、2020)、『 Aesthetic Theory Across the Disciplines』( (Rowman & Littlefield, 2023; マックス・リュイネンとの共編 )、および『 The Routledge Companion to The Philosophy of Architectural Reconstruction 』(Routledge、2024;リサ・ジョムビーニとの共編)がある。

www.zoltansomhegyi.com

-

梨花女子大学 名誉教授

キム・ヘイソク

キム・ヘイソク博士は現在、Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie(国際哲学協会連合・FISP)の会長を務めている。2021年2月まで韓国ソウルにある梨花女子大学の第16代学長を務めた。キム博士は梨花女子大学で学士号と修士号を取得し、1987年にシカゴ大学で哲学の博士号を取得しました。梨花女子大学でのキャリアを通じて、韓国哲学協会と韓国フェミニスト哲学協会の会長を務めるなど、数多くの学会で指導的役割を果たしてきました。また、教育、法律、大統領政策立案委員会など、複数の政府諮問委員会にも貢献しています。

-

韓国経済人協会 会長

ジン・ロイ・リュウ

ジン・ロイ・リュウ(Jin Roy Ryu)氏は、世界有数の銅製品・弾薬メーカーであるプンソン・グループ(Poongsan Group)の創業者である故父の後を継ぎ、2001年に会長兼CEOに就任しました。現在は、韓国全国経済人連合会(FKI)会長、韓米ビジネス評議会(Korea-US Business Council)会長、ソウル国際問題フォーラム(SFIA)会長を務めるほか、戦略国際問題研究所(CSIS)の理事、ピーターソン国際経済研究所(PIIE)の理事にも名を連ねています。

リュウ氏は多くの慈善・教育団体を積極的に支援しており、ジョージ&バーバラ・ブッシュ財団の評議員、PGAツアーの「First Tee」プログラム理事会メンバーを務めています。韓国内では、パール・S・バック財団およびソエ記念財団(Seoae Memorial Foundation)の理事長でもあります。後者は、同氏の13代前の先祖で、16世紀の韓国における著名な儒学者・政治家を顕彰して設立されたものです。なお、母校のソウル大学とも積極的な関わりを持ち続けています。

2005年には韓国政府より金塔産業勲章(Order of Industrial Merit, Gold Tower)を受章。2012年には、韓国の国際的な存在感と国際社会への参画の向上に尽力した功績が認められ、国民勲章・牡丹章(Order of Civil Merit, Moran〈Peony〉 Medal)を授与されています。

-

ザンクトガレン大学 教授・ディレクター

トーマス・ベショルナー教授

トーマスは、スイスのザンクトガレン大学・ビジネス倫理学の教授であり、ビジネス倫理研究所所長を務めています。社会科学と倫理学全般が交差するテーマ、特にビジネス倫理と倫理とAI倫理の分野に取り組んでいます。100本以上の研究論文を発表しており、ドイツ語圏の主要新聞にも定期的に寄稿しています。

-

limn 哲学者

トビアス・リーズ

トビアス・リーズは、AIに特化した哲学的研究開発ラボであるリム(Limn)の創設者である。シュミット・サイエンスのAI 2050シニアフェロー、北京大学のグローバル哲学研究員、Googleのシニア客員研究員を務めている。

Limn設立前は、マギル大学のウィリアム・ドーソン教授、パーソンズ/ニュースクール大学のリード・ホフマン人文学教授、ロサンゼルスのベルグルーエン研究所の創設ディレクター、そして短命ながらも洞察に満ちた新たなバウハウス構築の試みであるトランスフォーメーション・オブ・ヒューマン・スクール(ToftH School)の創設者兼CEOを務めました。

リースは7冊の著書と50本以上の論文を執筆し、国内外で数々の賞やフェローシップを受賞しています。彼の作品は、ワシントン・ポスト、ハフィントン・ポスト、ニューヨーク・タイムズ、ワイアード、NZZ、Vice、SZ、Vanity Fairなど、数多くのメディアに掲載されています。彼はヨーロッパや北米の多くの大学や芸術機関の顧問を務めており、アーティストとのコラボレーションの長い歴史があります。

-

⼀般社団法⼈京都哲学研究所Executive Advisor 兼 Chief Strategist

野村将揮 Masaki Nomura, MPA, MPhil

平成元年京都市⽣。関⼼は⽇本の⾮⼆元論哲学のグローバルアジェンダ及びその構成規範への応⽤。ハーバード⼤学ケネディ⾏政⼤学院修了(Master in Public Administration)、 京都⼤学⼤学院修了(Master of Philosophy)、東京⼤学卒( ⽂科⼀類 、在学中の国家公務員試験経済区分合格を経て、⽂学部卒・Bachelor of Arts)。 現在はハーバード⼤学デザイン⼤学院で⽇本の⾮⼆元論哲学とデザイン/建築/都市計画を接続する理論化に向けた研究に従事。過去にはハーバード⼤学経営⼤学院ケーススタディ(“The Pokémon Company: Evolving into an Everlasting Brand”)も共著。

経済産業省、医療AIベンチャーAillis, Inc. CCO(同社は2023年スタートアップW杯世界⼤会優勝、グッドデザイン賞⾦賞(経済産業⼤⾂賞)受賞)を経て、⼀般社団法⼈京都哲学研究所の Executive Advisor 兼 Chief Strategist、任天堂創業家 Yamauchi No.10 Family Office の Executive Advisor、京都市総合計画審議会の特別委員(25年に⼀度改定される市政基本⽅針たる「京都基本構想」(仮称)起草担当)、京都⼤学成⻑戦略本部の連携研究員などを現任。

歴29年の剣道家で、同じく京都市⽣の息⼦と武徳殿で剣道する⽇を切望中。

-

トリノ工科大学 正教授

ギド・サラッコ

2015年よりトリノ科学アカデミー会員。2018年から2024年まで同大学の学長を務めた。光化学、触媒、グリーンケミストリーの分野で研究を行い、500以上の論文を発表している。テクノロジーと人間性の相互関係に焦点を当てたビエンナーレ・テクノロジー・フェスティバルと文化コンテンツ制作プラットフォーム「プロメテオ・テック・カルチャーズ」のキュレーターを務める。

-

ユトレヒト大学(オランダ、インクルーシブAIラボ) アフリカAI倫理研究責任者

ワカニ・ホフマン

ワカニ・ホフマン氏は、ウブントゥ哲学を研究するアフリカの学者であり、ウブントゥ倫理をAIシステムに統合する先駆的な研究をしている。ウブントゥ倫理は、これらの技術が人間の集合的価値を促進するために不可欠な倫理的枠組みとして活用されています。このアプローチは、ウブントゥに内在するアフリカ先住民の相互連関、思いやり、尊厳の原則が、AIに人間の倫理的な在り方を反映させ、ひいては内的ウェルビーイングと地球の繁栄を促進する方法を浮き彫りにしている。ワカニ氏は、オランダのユトレヒト大学グローバルチャレンジセンター(UGlobe)のインクルーシブAIラボにおいて、持続可能なアフリカのAIデザインの主任研究者を務めている。

-

京都大学・人と社会の未来研究院 院長・教授

内田 由紀子

京都大学教育学部卒。同大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。

ミシガン大学・スタンフォード大学客員研究員、甲子園大学講師、京都大学こころの未来研究センター助教、准教授、教授、スタンフォード大学フェロー等を経て、2023年より京都大学人と社会の未来研究院院長。文化とウェルビーイングに関する文化心理学研究を行っており、国際誌での学術研究発表多数。中央教育審議会など社会実装にも従事し、京都市特別顧問も務めている。国際学術誌の編集委員や学会(APS)の理事として、国際的にも活動している。主著に『これからの幸福について:文化的幸福観のすすめ』(新曜社)。

-

日本たばこ産業 取締役会長

岩井 睦雄

経歴

1983年4月 日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社

2005年6月 同 執行役員 食品事業本部食品事業部長

2006年6月 同 取締役 常務執行役員 食品事業本部長

2008年6月 同 常務執行役員 企画責任者

2010年6月 同 取締役 常務執行役員 企画責任者兼食品事業担当

2011年6月 同 取締役 JT International S.A. Executive Vice President

2013年6月 同 専務執行役員 企画責任者

2016年3月 同 代表取締役副社長 たばこ事業本部長

2020年3月 同 取締役副会長

2020年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役(2024年6月 退任)

2021年6月 TDK 株式会社 社外取締役(現任)

2021年6月 一般社団法人 日本経済調査協議会 理事(現任)

2022年3月 日本たばこ産業株式会社取締役会長(現任)

2023年4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事

2023年6月 一般社団法人日本アスペン研究所 副理事長

2024年4月 株式会社 NTT データ アドバイザリーボード(現任)

2024年4月 公益社団法人経済同友会筆頭副代表幹事・代表理事(現任)

2024年6月 公益社団法人アフィニス文化財団 理事(現任)

2024年6月 一般社団法人日本能率協会 理事(現任)

2024年6月 縄文アソシエイツ株式会社 特別顧問

2025年6月 一般社団法人日本アスペン研究所 副理事長・代表幹事(現任)

2025年6月 縄文アソシエイツ株式会社 社外取締役(現任)

-

南アフリカ大学 教授

モツァマイ・モレフェ

モツァマイ・モレフェ教授は、UNISAビジネスリーダーシップ大学院のアフリカ域内貿易・責任あるリーダーシップ学科の准教授兼学科長を務める、優れた学術的リーダーである。さらに、同大学院にてPGDipBA、MBA、MBLプログラムのプログラム・マネージャーも務め、倫理、リーダーシップ、ガバナンスに関する講義も行っている。

氏の研究分野は、アフリカ哲学、応用倫理、政治理論、ガバナンスの交差する点にある。モレフェ教授は50本以上の査読付き論文とブックチャプターを出版しており、近著には『Ubuntu Ethics: Human Dignity, Moral Perfectionism, and Needs』(Routledge、2024)と『Human Dignity in African Philosophy』(Springer、2022)がある。メタノ・グループの理事や包括社会研究所(the Inclusive Society Institute)の諮問委員会委員を務めるなど、学術界の枠にとらわれないリーダーシップを発揮している。彼はまた、南アフリカ哲学ジャーナルの元編集長として学術界に多大に貢献した。

-

多摩大学情報社会学研究所 教授・主任研究員

会津 泉

多摩大学情報社会学研究所 主任研究員・教授

(公財)ハイパーネットワーク社会研究所 共同研究員

(般社)情報支援レスキュー隊(IT DART)運営委員(2015年〜)

(般社)モバイルコンテンツフォーラム(MCF)顧問(2018年〜)

プロフィール

1952年仙台生まれ。印刷・海外広告などの業務を経て、1986年 (株)ネットワ-キングデザイン研究所設立、パソコン通信の普及を推進。1991年 国際大学GLOCOM(グローバル・コミュニケ-ション・センター)企画室長を兼務、内外のインターネットの普及活動を推進。2010年代にかけて、米国、欧州、アジア各国の情報政策当局、研究者らと交流、ICANN、IGF、WSISなどの国際組織・会議において、デジタルデバイド、インターネットガバナンスなどのグローバル議論に参加。近年は、内外のイノベーション実践、AIの社会的インパクト、ガバナンス、日本の情報社会形成史についての研究・調査に取り組んでいる。

2011年東日本大震災後、ICTによる支援活動に従事。震災による津波で児童・教職員計84名が犠牲になった石巻大川小学校の遺族たちとの交流を継続している。

●著 書 (単著)

『パソコンネットワ-ク革命』(日本経済新聞社1986)

『進化するネットワーク』(NTT出版1994)

『入門インターネット・ビジネス』(共編著・日本経済新聞社1996)

『アジアからのネット革命』(岩波書店 2001)

『インターネットガバナンス』(NTT出版2004)

『熊本地震 情報通信の被害・復旧・活用状況』(インプレスR&D2016)

(共著)

『はじめてのあっぷる』(小学館1984年)

『被災地の証言 東日本大震災 情報行動調査で検証するデジタル大国日本の盲点』(インプレス2012年)

『子どもたちの命と生きる 大川小学校津波事故を見つめて』(信山社2023年)

“Co-Emulation: The Case for a Global Hypernetwork Society”, co-authored with Prof. Shumpei Kumon, Chapter 19 of “Global Networks Computers and International Communication”, edited by Linda M. Harasim, The MIT Press, 1993

ほか。

●訳 書

『スカリ-』(John Sculley 早川書房1988年)

『ネットワ-ルド』(Albert Bressand 東洋経済新報社1991年)

『バーチャル・コミュニティ』(Howard Rheingold 三田出版会1995年)

『スマートモブズ』(Howard Rheingold NTT出版2003年・共訳)

●英文著作・論文

"Not problems, opportunities", An interview with NTT President Masashi Kojima, WIRED, Dec. 1994 "The Emergence of Netizens: The Cultural Impact of Network Evolution in Japan", NIRA Review, Fall 1995.

“Why Asians Should Join The Domain-Name Fray”, in THE ASIAN WALL STREET JOURNAL, Feb 28, 2000

“A Comparative Study of Broadband in Asia: Deployment and Policy” A Discussion Paper, 2002

“BEYOND NETWORK NEUTRALITY, The State of Play in Japanese Telecommunication Competition”, co-authored with Judit Bayer, Telecommunication Journal of Australia, July 2009

“Digital Platform Regulation in Japan – does the soft approach work in?” in “Perspectives on Platform Regulation – Concepts and Models of Social Media Governance Across the Globe”, edited by Judit Bayer et al, Nomos Verlagesellschaft mbH & Co. KG, 2021

-

ロヨラ・メリーランド大学 教授

ブレット・デービス

ブレット・W・デービスは、米国メリーランド州ロヨラ大学哲学科教授兼ヒギンズチェアであり、同大学でアジア・西洋・異文化哲学の講座を担当し、「The Heart of Zen Meditation Group」を主宰している。米国ヴァンダービルト大学で哲学博士号を取得したほか、ドイツと日本で研究、講義を行った。十数年にわたり日本に在住し、大谷大学で仏教哲学、京都大学で日本哲学を学び、様々な大学で教鞭を執り、相国寺で臨済宗の修行を行った。近年、フライブルク高等研究所にシニアフェローとして5ヶ月間滞在し、「Wissen über Grenzen(国境を越えた知識)」と題するプロジェクトに携わり、東京大学と京都大学で日本哲学の集中セミナーを行った。禅仏教や京都学派、また大陸哲学と異文化哲学の様々なテーマや人物に関する著書を多数出版している。近著に『日本哲学――世界哲学への貢献』(筑摩選書、2025)、『Zen Pathways: An Introduction to the Philosophy and Practice of Zen Buddha』( Oxford University Press, 2022)、『The Oxford Handbook of Japanese Philosophy』(編、 Oxford University Press, 2020)などがある。

-

大阪大学 総長補佐

堂目 卓生

大阪大学総長補佐/社会ソリューションイニシアティブ長

京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。2001年より大阪大学教授。2025年より特任教授。専門分野は 経済学史、経済思想。Political Economy of Public Finance in Britain 1767-1873 (Routledge 2004)で日経・経済図書文化賞、『アダム・スミス-「道徳感情論」と「国富論」の世界』(中央公論新社、2008)で、サントリー学芸賞を受賞。2019年、紫綬褒章。2018年、学内にシンクタンク「社会ソリューションイニシアティブ(SSI)」を設立。2023年、「いのち会議」事業実行委員会副委員長に就任、2025年より委員長。大阪・関西万博の会場で「いのち宣言」を発出する準備を進めている。

-

多摩大学大学院 教授

堀内 勉

多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長、100年企業戦略研究所所長、多摩大学理事、東京大学総長室アドバイザー、東京科学大学経営協議会委員、川村文化芸術振興財団理事、社会変革推進財団評議員、経済同友会幹事・リベラルアーツプログラム共同委員長、アジアソサエティ・ジャパンセンター理事・アート&カルチャー委員会共同委員長、立命館大学稲盛経営哲学研究所 「人の資本主義」研究プロジェクト・ステアリングコミッティ委員、日本経営倫理学会会員 他。

著書に、『コーポレートファイナンス実践講座』『ファイナンスの哲学 資本主義の本質的な理解のための10大概念』『資本主義はどこに向かうのか資本主義と人間の未来』『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』『人生を変える読書 人類三千年の叡智を力に変える』。

-

国立大学法人京都大学 教授

稲谷 龍彦

デジタル法及び刑事学(刑事政策)を専門とする。AI・ロボットなどの先端的な科学技術のリスクガバナンスシステム(アジャイル・ガバナンス)や、それを実現するための法制度(特に企業制裁制度)、法と技術の統合のあり方(Legal Tech 2.0)などについて、認知科学・経済学・情報科学・現代思想などの研究成果に基づいて、学際的な研究を進めている。法と経済学会・人工知能学会理事、内閣官房「データ利活用制度・システム検討会」委員、経産省「Society 5.0における新たなガバナンスモデル検討会」委員、デジタル庁「デジタル関係制度改革検討会」座長、「データセキュリティWG」座長などを務める。

-

高等師範学校 准教授

ヘヨン・キム

キム・ヘヨンは、パリのエコール・ノルマル・シュペリュール(高等師範学校)の哲学准研究員であり、フッサール・アーカイブに所属している。ベルリン・フーリエ大学で哲学博士号を取得した。研究分野は、現象学、意識、異文化哲学、そして数理モデリング哲学です。著書に『We as Self: Ouri, Intersubjectivity, and Presubjectivity』(Routledge、2021年)、『Sorge und Geschichte: Phänomenologische Untersuchung im Anschluss an Heidegger』(Duncker & Humblot、2015)などがあります。現在、数学者ルイス・カウフマンと共同で、数理モデリングを通して共有意識を探るプロジェクトに取り組んでいます。また、インテルと共同でシンボロン・セミナーシリーズを主催し、哲学と科学の学際的な対話を促進しています。

-

京都大学・経営管理大学院 特別教授

幸田 博人

略歴

昭和57年 3月 一橋大学 経済学部 卒業

昭和57年 4月 株式会社日本興業銀行 入行

平成21年 4月 みずほ証券株式会社 執行役員総合企画部長

平成23年 4月 同 常務執行役員総合企画部、経営調査部、海外拠点業務部、北京駐在員事務所、上海駐在員事務所、ムンバイ駐在員事務所、BCP室、広報部担当

平成24年 4月 同 常務執行役員総合企画部、事業企画部、経営調査部、コーポレート・コミュニケーション部担当

平成25年 1月 同 常務執行役員企画グループ長

平成26年 4月 同 常務執行役員国内営業部門長、企画グループ副グループ長

平成26年10月 同 常務執行役員国内営業部門長、企画グループ付

平成28年 4月 同 専務取締役(代表取締役)兼専務執行役員、リテール・事業法人部門長兼企画グループ付

平成28年 5月 同 取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員 特命担当役員兼市場情報戦略部担当役員兼企画グループ付

平成30年 4月 同 理事 就任

平成30年 6月 同 退任

平成30年 7月 京都大学経営管理大学院 特別教授(現任)

平成30年 7月 SBI大学院大学 教授(現任)

平成30年 7月 株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所 代表取締役社長(現任)

平成30年 9月 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授(現任)

平成30年10月 リーディング・スキル・テスト株式会社 代表取締役社長(現任)

平成31年 4月 京都大学大学院経済学研究科 特任教授(現任)

令和元年12月 株式会社産業革新投資機構(社外)取締役(現任)

その他主要な兼職先の状況 ※すべて現任

平成30年7月 日本協創投資株式会社(社外)取締役

平成30年10月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社(社外)取締役

平成31年1月 株式会社環境エネルギー投資(社外)取締役

令和2年4月 株式会社クララオンライン(令和6年4月クララ株式会社に社名変更)(社外)取締役

令和3年3月 Institution for a Global Society株式会社(社外)取締役

令和4年5月 一般社団法人IMA価値共創研究会 代表理事

令和4年7月 株式会社Arent (社外)取締役

令和5年6月 一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会(令和6年1月一般社団法人 日本金融商品仲介業協会に名称変更)(社外)理事

-

ヘルシンキ大学 日本担当マネージャー(イノベーション&エコシステム部門)

ミカエル・マルミヴァーラ

ミカエル・マルミヴァーラはヘルシンキ大学イノベーション・エコシステム学部に勤務し、東アジア地域を担当している。日本・韓国・シンガポールなどの企業・投資家・学術研究機関・公共機関と、ヘルシンキ大学の研究・イノベーション・エコシステムを結びつけ、オープンイノベーションとコラボレーションを促進している。また、ヘルシンキ大学のスタートアップ・プログラムであるヘルシンキ・インキュベーターのコミュニケーション・コミュニティ・リレーションズの責任者も務めており、現在はフードシステム・イノベーションに関する博士号取得に取り組んでいる。

-

京都大学 総長

湊 長博

京都大学総長。1951年生まれ。医学博士。1975年京都大学医学部卒業後、1977年から1980年まで米国アルバート・アインシュタイン医科大学研究員。1992年に京都大学医学部教授に就任。2010年から2014年まで京都大学大学院医学研究科長・医学部長を務めた後、京都大学理事・副学長、プロボストを歴任、2020年10月、第27代京都大学総長に就任。専門は免疫学。220ほどの原著論文を発表しているほか、2018年度ノーベル生理学・医学賞受賞者本庶佑教授の共同研究者として免疫チェックポイント阻害薬の開発に貢献。

-

東京大学大学院・工学系研究科 教授

中尾 彰宏

1991年、東京大学理学部卒。1994年、同大学大学院工学系研究科修士課程修了。米IBMテキサスオースチン研究所、日本IBM東京基礎研究所などを経て、米プリンストン大学大学院コンピュータサイエンス学科にて修士・博士学位取得。2005年に東京大学大学院情報学環 助教授に就任。2014年2月同教授に就任。2020年より東京大学総長特任補佐を兼任(現職)。2021年4月より東京大学工学系研究科に異動(現職)、東京大学次世代サイバーインフラ連携研究機構 機構長を兼任(現職)。2024年にXGMF共同代表兼任(現職)。専門は情報科学・情報通信。

-

ケープタウン大学 哲学教授

ライアン・ネフト

職歴

2019年7月~現在 ケープタウン大学 哲学科教授

2024年9月~2027年9月 ブリストル大学 哲学科 シニアリサーチフェロー

2023年9月~2024年1月 ケープタウン大学 人文学部 研究担当副学部長代理

2018年1月~2019年6月 西ケープ大学 哲学科・アンドリュー・メロン上級講師

2017年1月~12月 ケープタウン大学 哲学科 オッペンハイマー&UCT哲学博士研究員

研究分野

専門分野(AOS):言語哲学、認知科学、AI哲学

研究分野(AOC):言語哲学、論理学、科学哲学、アフリカ哲学学歴

2014年1月~2016年12月

英国セント・アンドリュース大学およびスターリング大学哲学博士号

論文名:「言語学の基礎:数学、モデル、構造」

指導教員:エフライム・グリック博士(セント・アンドリュース大学)、ジョシュ・デヴァー教授(テキサス大学オースティン校)

主査・副査:ゾルタン・サボー教授(イェール大学)、パトリック・グリノー准教授(セント・アンドリュース大学)

2011年8月~2013年8月

オランダ、アムステルダム大学論理・言語・計算研究所(ILLC) 論理学・言語学修士号(MSc)取得

2009年2月~2011年6月

南アフリカ、ケープタウン大学(UCT)社会科学修士号(MSocSc)取得(哲学・最優秀)

2008年2月~2008年12月

南アフリカ、ケープタウン大学(UCT) BSocSc(優等哲学)、(最優秀)

2005年2月~2007年12月

南アフリカ、ケープタウン大学(UCT)社会科学学士(BSocSc)取得(哲学・政治学、ギリシャ語副専攻)職歴

2022年10月~11月 マックス・プランク進化人類学研究所 言語・文化的進化学科 客員研究員

2022年9月~11月 バルセロナ、ポンペウ・ファブラ大学 翻訳・言語科学科 客員研究員

2021年11月~2022年4月 マサチューセッツ工科大学 言語学・哲学科 客員研究員

2021年1月~2021年4月 ピッツバーグ大学 科学哲学センター 客員研究員

2018年11月~2019年1月 ミネソタ大学ツインシティ校 地球変動学際センター 客員研究員

2018年10月~11月 エディンバラ大学 言語学科 研究員

2016年3月~5月 イェール大学 哲学科 客員研究員

2015年7月~11月 テキサス大学オースティン校 哲学科 研究員

2012年6月~9月 リーズ大学 哲学科 研究員

2010年12月~2011年5月 ミシガン大学アナーバー校 ラックハム・アカデミー 哲学・言語学 非学位学生

2009年8月~2010年5月 ミシガン大学アナーバー校 哲学科 研究員主な奨学金、賞、助成金

2024年 ブリストル大学 3年間シニアフェローシップ

2021年 カーネギー・ニューヨーク・アフリカン・ディアスポラ・プロジェクト賞

2021年 JCI トップ10 南アフリカ人

2021年 学部長教育賞

2021年 副学長 2030ビジョン・フェローシップ (2021~2026年)

2021年NRF大統領評価 研究者 (2021-2026) [35歳未満の最高評価]

2021年 HSRC人文社会科学新進研究者賞

2020年 UCTフェローシップ・カレッジ若手研究者賞

2020年 UCTグラント・シーカー優秀賞

2019年 UCT人文科学新進研究者賞

2018年 AWメロン客員教授(ミネソタ大学)

2017年 ハリー・オッペンハイマー博士研究員賞

2015年 Arché研究員賞

2015年 CAPODカンファレンス賞 - セントアンドリュース大学キャリアセンター提供

2015年 セント・レナード博士課程奨学金 - セントアンドリュース大学が運営する授業料補助

2014年 ゴールデンキー国際サミット旅費補助 - 採択されたワークショップに支給

2014年 セント・アンドリュース・アンド・スターリング奨学金 (SASP) - 博士課程維持奨学金

2014年 国立研究財団 (NRF) 博士課程海外奨学金

2011年 エラスムス・ムンドゥス奨学金(オランダ留学、2011-2013年) - 修士号取得

2010年 ハリー・オッペンハイマー記念信託奨学金

2009年 リース・ミラー国際奨学金(UCTからミシガン大学へ)

2009年 マッキンゼー・アンド・カンパニー ゴールデン・キー・チャプター賞 学術功績賞受賞研究・出版

著書

2023年6月 『Language, Science & Structure』 (New York: Oxford University Press)

2024年4月 『The Philosophy of Theoretical Linguistics』(Cambridge University Press)

2025年5月 『 Linguistic Relativity: A guide to past debates and future applications 』(Oxford University Press)

2025年8月 『 The Philosophy of Linguistics.』(ケンブリッジ科学哲学要素シリーズ)

編著

近日発売 Nefdt, R., Dupre, G., & Stanton, K. 『Oxford Handbook of the Philosophy of Linguistics』(Oxford University Press)

2020年 Nefdt, R., Klippi, C., & Karstens, B. 『Philosophy and Science of Language: Interdisciplinary』( Perspectives. Palgrave Mcmillan, UK.)

特集号

2025 Nefdt, R. (Brett Reynolds, Chris Potts 共著) 「English Language and Linguistics: Articles in Honour of Geoffrey Pullum」( The Journal of Linguistics.)

辞書・見出し語

2022 Philosophy of Linguistics. the Stanford Encyclopedia of Philosophy (Geoff Pullum ・ Jeff Pelletier 共著).

2024 Compositionality. MIT Open Encyclopedia of Cognitive Science (Chris Potts 共著).

査読付き論文

2025 Chomsky, Naturalism, and Conceptual Engineering. The Monist. (forthcoming)

2024 Qualifying Knowledge and Knowledge Sharing in Multilingual Models. Transactions on Machine Learning Research ( Guerin, N & Chemla, E 共著)

2024 Pullum’s philosophy of linguistics: a unified account. (Journal of Linguistics)

2024 Theoretical Linguistics and the Philosophy of Linguistics (Theoretical Linguistics.)

2024 Concepts and Conceptual Engineering. (Inquiry 67(1): pp.400-428 )

2023 Motivating a Scientific Modelling Continuum: The case of natural models in the Covid-19 pandemic. (Philosophy of Science 90(4): pp.880-900)

2023 Biolinguistics and Biological Systems: a complex systems analysis of language (Biology & Philosophy 38:12)

2023 Notational variants and cognition: the case of dependency grammar (Erkenntnis )(Giosuè Baggio共著)

2022 Conceptual Engineering: A Roadmap. (Philosophy Compass (Gustavo, M & Koch, S共著), 17(10): e12879)

2022 Are Machines Radically Contextualist? (Mind & Language 38(3): pp.750-771)

2021 Scientific Models and Political Theory: The Ideal Theory Debate Revisited (Theoria 87(6): pp.1585-1608.)

2021 Structural Realism and Generative Grammar. (Synthese, 199: pp.3711-3737.)

2020 A Puzzle concerning Compositionality in Machines (Minds and Machines 30: pp.47-75.)

2020 Formal Semantics and Applied Mathematics: An Inferential Account. (Journal of Logic, Language and Information, 29(2): pp.221-253.)

2019 The Philosophy of Linguistics: Scientific Underpinnings and Methodological Disputes. (Philosophy Compass 14(12): e12636)

2019 The Ontology of Words: A Structural Approach. (Inquiry, 62(8): 877-911.)

2019 Why philosophers should do formal semantics (and a bit of syntax too): a reply to Cappelen. (Review of Philosophy and Psychology, 10(1): pp.243–256.)

2019 Infinity and the Foundations of Linguistics. Special Issue on Infinite Idealizations in the Sciences, (Synthese, 196(5): pp.1671–1711.)

2018 Structuralism and Inferentialism: A Tale of Two Theories. (Logique et analyse, 61(244): pp.489-512. )

2016 Scientific Modelling in Generative Grammar and the Dynamic Turn in Syntax. (Linguistics and Philosophy, 39(5): pp.357-394.)

2016 Linguistic Modelling and the Scientific Enterprise. (Language Sciences, 54: pp.43-57.)

ブック・チャプター(本の一章)

2025 Real patterns: causality and discreteness (H. Kincaid共著). In Ross, D., & Millhouse, T. (編) Real Patterns in Science and Nature. MIT Press.

2025 On Formalization in Linguistics (M. Kac共著). In Nefdt, R., Dupre, G., & Stanton, K. (編) The Oxford Handbook of the Philosophy of Linguistics. Oxford University Press.

2025 Sociolinguistics as de-idealisation (R. Mesthrie共著). In Nefdt, R., Dupre, G., & Stanton, K. (編) The Oxford Handbook of the Philosophy of Linguistics. Oxford University Press.

2025 Formal Language and Philosophy. In Okere, J., & Whitaker, M. (編) Contemporary Issues in Language, Logic, and Metaphysics: African and Western Approaches. Bloomsbury Press.

2020 The Role of Language in the Cognitive Sciences. In Nefdt, R., Klippi, C., & Karsten, B, (編), Philosophy & Science of Language: Interdisciplinary Perspectives. Palgrave Mcmillan

2019 Linguistics as a Science of Structure. In McElvenny, J. (編) Form and Formalism in Linguistics. Berlin: Language Sciences Press.

2018 Languages and Other Abstract Structures. In Behme, C. & Neef, M. (編) Essays on Linguistic Realism. John Benjamins Publishing, Amsterdam.

書評

2019 Review of Recursion: A Computational Investigation into the Representation and Processing of Language by Lobina, D. (OUP) Philosophical Quarterly, Vol. 69, No. 274: 206-209. 2019 Review of Review of Semantics, Metasemantics, Aboutness by Ori Simchen (OUP). Philosophical Quarterly Vol. 69, No. 277: 871-874. 2019 Review of The Social Evolution of Human Nature: From Biology to Language by Harry Smit (CUP). Philosophical Quarterly, No. 277: 874-877.主なキーノート・口頭発表

2025.11 Natural Language Processing seminar, ブリストル大学, “Are AI language models scientific models of language?”

2025.5 Book launch for Linguistic Relativity: a guide to past debates and future prospects, アウベリー書店 、カナダ

2025.11 Language and Mind seminar, 聖アンドリュー大学, “The Boundaries of Learning in Humans and Machines”

2024.11 Linguistics department seminar,ジュネーブ大学, “LLMs and Impossible Grammars”

2024.10 ダラム大学言語哲学ワークショップ, “LLMs and Impossible Grammars”

2024.02 意味構築セミナー、スタンフォード大学, “LLMs and Theories of Meaning”

2023.10 コンピューター言語セミナー、ピサ大学, “Real Patterns and Large Language Models”

2023.9 サイエンス学部セミナー、リスボン大学, “Mental Imagery and the Transformer Revolution in AI”

2023.9 サルツブルク大学言語哲学科 SOPhiA-2023-Workshop, “Natural Languages and Biological Systems”

2023.8 Workshop in honour of Geoff Pullum, エディンバラ大学 “How to be neutral about linguistic infinity: the Pullum Paradox”

2023.5 Book launch for Language, Science, and Structure, イェール大学.

2023.1 Cape Town Philosophy of Social Science Workshop, ケープタウン大学, “Intersectionality and Mereology”

2022.11 (招待講演)ノルウェー大学科学技術科、 Trondheim. “What is a Possible Human Language?”

2022.3 マイアミ哲学コロキアム, マイアミ大学 “Biolinguistics and Biological Systems: a complex systems analysis of language”

2022.3 クライナー講義シリーズ, ジョージア大学、米国、 “Biolinguistics and Biological Systems: a complex systems analysis of language”

2022.2 Sante Fe Workshop on Real Patterns, Sante Fe Institute “A Localist Approach to Real Patterns: Causal and Discrete Structures” (H. Kincaid共同発表)

2022.1 Durham Centre for Humanities Engaging Science seminar, だラム大学、 “Biolinguistics and Biological Systems: a complex systems analysis of language”

2021.11 New York Philosophy of Language Workshop, ニューヨーク大学 “Real Patterns and Natural Language”

2021.11 MIT Work-in-progress seminar, MIT “Real Patterns and Natural Language”

2021.3 ランチタイムトーク, Center for the Philosophy of Science, “Structures and the Special Sciences: The case of linguistics”

2021.3 The Implementation Challenge II, 聖アンドリュー大学 “I-language: Linguistics as a Case Study of Successful Implementation”

2020.2 HUMAセミナーシリーズ, ケープタウン大学 “Logic versus Learning: What the paradigm shift in AI means for Africa”

2019.9 Workshop on Language, Concepts & Science, ヨハネスブルク大学 “A Puzzle about Compositionality in Machines”

2019.1 意味論セミナー, イェール大学 “Structural Realism and Formal Linguistics”

2018.12 Brownbag Seminar Series, ミネソタ大学 “Ideal Theory in Politics”

2018.9 Philosophy of Linguistics Seminar, エディンバラ大学 “Ontology of words”

2018.8 Form and Formalism in Linguistics Workshop, エディンバラ大学 “Linguistics as a Science of Structure”主な活動

2023.6 - 現在 ベルゲン大学・ホールベルク賞委員会委員

2023.6 Co-organiser Philosophy of Linguistics Workshop (with Zoltán Szabó) Sourced funding, invited speakers and arranged logistics Yale University

2023.1 Co-organiser Philosophy of Social Science Workshop (with Harold Kincaid) Sourced funding, invited speakers and arranged logistics University of Cape Town

2022.1 - 現在Member of the Senate & Member of Transformation Committee University of Cape Town

2021.9 -現在 PPE Undergraduate Convenor University of Cape Town

2020.9 -現在 Board Member Executive member of the Ethics board for the centre’s activities Institute for Humanities in Africa, UCT

2018.6 -2019.8 Co-organiser Arché 20th Anniversary Conference Sourced funding, invited speakers and arranged logistics University of St Andrews

2019.6 - 2020.9 Invited research project reviewer for the Croatian Science Foundation & Czech Academy of the Sciences & The Polish Academic of Sciences

2017.4 -2019.6 Academic Fellow at the Centre for Humanities Research AW Mellon funded project on changing the political philosophy curriculum University of the Western Cape

2016.1 -現在 Reviewer for Ergo, Analysis, Mind & Language, Language Sciences, Erkenntnis, Cognitive Systems Research, Philosophia, Synthese, Inquiry, Minds & Machines, Philosophical Quarterly, Thought: A Journal of Philosophy, Analytic Philosophy, Philosophy & Phenomenological Research, Philosophy Compass, Linguistics & Philosophy, Stellenbosch Papers in Linguistics, South African Journal of & Philosophy, Croatian Journal of Philosophy, Philosophical Psychology, Philosophical Papers, Studies in the History & Philosophy of Science, Journal of Cognitive Science, Philosophy & Technology, Language & History, European Journal for the Philosophy of Science, Social Dynamics

2017.2 - 2021.12 Academic mentor for Mellon Mays scholarship for next generation black scholars (three times) University of Cape Town

2017.2 - 2017.12 Member of the Transformation working group in Philosophy Philosophical Society of South Africa

2015.2- 2016.2 Mentor for Women and Minorities Scheme in Philosophy University of St Andrew

June 2010.6- 2021.2 Telluride Association in Ithaca, NY, USA Elected to Board of Trustees of 501(c)3 non-profit focused on higher education ($2M annual budget; $60M endowment) Managed Association’s overseas exchange scholarship at University of Cape Town and University of Michigan

2011.10-2013.8 Master of Logic Oversight Committee University of Amsterdam, the Netherlands Student representative, Responsible for review and recommendations on course offerings and staff hiring for MSc programme

Selected Teaching Experience Feb 2020 - Current Lecturer, Introduction to Philosophy (PHI1024F) First year course in philosophy University of Cape Town Aug 2019 - Current Lecturer, Topics in Theoretical Philosophy (PHI5010S) Graduate course on philosophy of mind and cognitive science University of Cape Town Aug 2019 - Current Lecturer, Epistemology (PHI3024S) Third year course on epistemology University of Cape Town Feb 2019 - May 2019 Lecturer, Philosophy of Language (PHI311) Third year course on language University of the Western Cape Aug 2018 - Nov 2018 Lecturer, Epistemology (PHI3024S) Third year course on epistemology University of Cape Town Feb 2018 - Jun 2018 Lecturer, Contemporary Philosophy (PHI735) Graduate course on current issues in philosophy University of the Western Cape Aug- Dec 2017 Lecturer, Philosophical Texts (PHI4000H) Graduate course on Noam Chomsky’s New Horizons for the Study of Mind and Language University of Cape Town Aug- Dec 2017 Lecturer, Moral Philosophy and Political Theory 1st year course in Moral and Political Philosophy University of the Western Cape Mar- Dec 2017 Lecturer, Philosophical Texts (PHI4000H) Graduate course in African Philosophy through the works of Kwame Appiah University of Cape Town Mar - May 2017 Lecturer, Critical Thinking (PHI1025F) 1st year course in Critical thinking University of Cape Town May-Jul 2016 St Andrews Foundation Programme Lecturer, Philosophy Designed curriculum, lectured and conducted tutorials for international student programme in political philosophy University of 聖アンドリュー大学

-

京都大学 理事(広報担当)

野崎 治子

1978年 京都大学薬学部卒業後、株式会社ホリバコミュニティに入社。1980年 株式会社堀場製作所に転籍。2001年 人事教育部部長、2008年 管理本部人事担当副本部長、2014年 同社初の女性執行役員(ジュニアコーポレートオフィサー)に就任し、社是「おもしろ おかしく」を実感できる風土とシステム構築に携わる。2022年4月より京都大学理事に就任し、広報、地域貢献・社会発信を担当する。その間、西日本旅客鉄道株式会社 社外取締役(現任)、京都先端科学 大学国際学術研究院 特任教授、積水化学工業株式会社 社外取締役(現任)を歴任。

経歴:

1978年3月 京都大学薬学部 卒業

1978年4月 株式会社ホリバコミュニティ入社

1980年3月 株式会社堀場製作所 転籍

2001年4月 同 人事教育部長

2014年4月 同 ジュニアコーポレートオフィサー (2022年3月まで)

2020年6月 西日本旅客鉄道株式会社 社外取締役

2021年6月 京都先端科学大学 国際学術研究院 特任教授 (2022年3月まで)

2022年4月 京都大学 理事

2022年6月 積水化学工業株式会社 社外取締役

-

ジャーミア・ミッリア・イスラーミア大学 助教授

アビルチ・オジャ

アビルチ・オジャ博士は、ジャミア・ミリア・イスラーミア・国際研究アカデミー(MMAJ)の助教である。ジャワハルラール・ネルー大学(JNU)で国際研究の博士号を取得し、同大学在学中にインド社会科学研究評議会(ICSSR)の博士奨学金を獲得した。博士論文は、アパルトヘイト後の南アフリカにおけるジェンダーと市民権のダイナミクスに関するものである。南アフリカ、ポートエリザベスにあるネルソン・マンデラ・メトロポリタン大学・非人種主義・民主主義推進センター(CANRAD)の客員研究員を務めた。現在は、カトマンズのネパール国際協力・エンゲージメント研究所(NIICE)の客員研究員である。彼女はこれまで、サロジニ・ナイドゥ女性研究センター(ジャミア・ミリア・イスラーミア)、中央カシミール大学・政治ガバナンス学部、デリー大学レディ・シュリ・ラム女子単科大学、ネルソン・マンデラ平和紛争解決センター(ジャミア・ミリア・イスラーミア)、アンベードカル大学デリー校(AUD)で教鞭を執ってきた。

研究分野は政治哲学とジェンダー研究に及び、特に女性の政治参加、紛争と平和におけるジェンダー力学、人工知能のジェンダー化、国際関係における非西洋的視点の発展に焦点を当てています。彼女は研究と教育をジェンダー擁護活動と融合させている。彼女の著作は、ジェンダー、政治、アイデンティティの関連性を探求しています。最新の出版物は、『 South Asian Women and International Relations』( Palgrave Macmillan, シンガポール)である。彼女は、カナダの国際開発研究センター(IDRC)とインド・ダリット研究所(IIDS)のために、インド政治におけるダリット女性の影響に関する研究プロジェクトを含む、複数の研究プロジェクトに参加してきました。最近では、インド国家女性委員会(NCW-India)のカシミールにおける家庭内暴力に関するプロジェクトを完了した。現在は、ジェンダーと障害に配慮した人工知能システムの構築に関するICSSR主要研究プロジェクトのプロジェクト長を務めている。

-

京都大学

広報室 アドバイザー尾崎 幹男

-

京都大学・経営管理大学院 研究部長

澤邉 紀生

京都大学経済学部卒業、京都大学博士(経済学)。Stockholm School of Economics客員研究員、立命館大学経営学部助教授、九州大学准教授等を経て、2007年より京都大学経営管理大学院・経済学研究科教授、2022年より京都大学経営管理大学院院長。原価計算研究学会会長、管理会計学会副会長、ヨーロッパ会計学会アジア代表理事などを歴任。『会計改革とリスク社会』(岩波書店,2005年)『公会計データで読み解く地方財政改革』(吉岡和守との共著,西日本出版社,2022年)など著作多数。2005年管理会計学会学会賞(著作)、2016 Emerald Literati Network Awardなど受賞。

-

政策研究大学院大学 教授

髙橋 一彰

平成10(1998)年に環境庁(現環境省)に入庁。その後、水銀に関する水俣条約に基づく水銀管理、化学物質管理、水環境保全、東京電力福島第一原子力発電所事故からの復興のための中間貯蔵施設事業など、多岐にわたる環境政策の立案・運用に携わる。令和元(2019)年には地球環境局気候変動適応室長に就任し、気候変動適応法に基づく初めての「気候変動影響評価報告書」の策定などを担当。その後、令和3(2021)年から横浜市温暖化対策統括本部企画調整部担当部長として、自治体における気候変動対策を推進した。令和6(2024)年からは政策研究大学院大学教授に着任し、主に国内外の行政機関や企業から派遣された学生を対象に、エネルギー政策や環境政策に関する教育と研究指導を行っている。特に、地域における気候行動を促進するためのビジネスモデルや地域モデルの共創などに関する研究教育や社会実装等に取り組んでいる。京都大学博士(工学)。

-

京都大学・白眉センター センター長

高倉 喜信

略歴

昭和56年3月 京都大学薬学部薬学科卒業

昭和58年3月 同大学院修士課程修了

昭和59年2月 京都大学薬学部助手(薬剤学講座:瀬﨑教授)

昭和62年5月 京都大学薬学博士取得

平成元年4月 アメリカ合衆国カンサス大学研究員(Ronald T. Borchardt 教授)

平成 4年4月 京都大学薬学部助教授(薬剤学講座:橋田教授)

平成 9年5月 京都大学大学院薬学研究科教授(病態情報薬学分野)

平成26年4月 京都大学大学院薬学研究科長・薬学部長(平成28年3月末日まで)

令和2年10月~現在 京都大学副学長

令和 4年4月~現在 京都大学学生総合支援機構 機構長(併任)

令和 5年3月31日 定年退職

令和 5年4月 京都大学名誉教授

令和 5年4月~現在 京都大学白眉センター長(併任)受賞:

日本薬剤学会賞(2019年5月)

タケル・アヤ・ヒグチ記念賞(2011年5月)

米国薬学会フェロー (2009年11月)

日本薬学会奨励賞(1996年3月)

日本薬物動態学会奨励賞(1995年11月)学会役員等:

日本薬系学会連合会長(2023-)

日本薬学会顧問(2021-)、日本薬学会会頭(2019-2021)、次期会頭候補副会頭(2018-2019)、日本薬学会副会頭(2017-2018)

日本DDS学会顧問(2018-) 理事長 (2015-2018)、理事・副理事長(2008-2015)、幹事(2003-2008)、評議員(1997-)

日本薬剤学会 常務理事・理事(2007-2011、2014-2016、2018-)、代議員(2018-)、評議員(1998-2018)

日本核酸医薬学会 主幹事 (2015-2019)、代議員(2018-)、世話人 (2015-2018)

日本薬物動態学会 代議員(2017-)、評議員 (1997-2017)

Globalization of Pharmaceutics Education Network (GPEN): Board of Directors (2017-), Executive Committee Member-at-Large (1999-2017),

日本学術会議連携会員(2014-)

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 科学委員会委員(2018-2022)、バイオ製品専門部会委員(2012-2014) 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 大学機関別認証評価委員会 専門委員(2017)その他役員:関西学生野球連盟 理事 (2015-)

学術誌等:

日本DDS学会機関誌Drug Delivery System編集委員長 (2011-2015)

Executive Editor: Advanced Drug Delivery Reviews (2006-2011)

Editorial Board: European Journal of Pharmaceutical Sciences (2002-)

Editorial Board: Drug Metabolism and Pharmacokinetics (2002-2010)

Editorial Advisory Board, Journal of Biochemistry (2000-2006)

Editorial Advisory Board: Pharmaceutical Research (2001-)

Editorial Board, Biological and Pharmaceutical Bulletin (1999-2003)業績:

原著論文346報

総説48報

著書(洋書)20編

著書(和書)40編

解説・その他 115編

-

京都大学 教授

谷口 忠大

京都大学大学院情報学研究科教授.2006年京都大学工学研究科博士課程修了.博士(工学・京都大学).2005年より日本学術振興会特別研究員(DC2),2006年より同(PD).2008年より立命館大学情報理工学部助教,2010年より同准教授.2015年より2016年までImperial College London客員准教授.2017年より立命館大学情報理工学部教授,2024年より現職.また,パナソニック客員総括主幹技師としてAI研究開発に携わる.2024年より現職.専門は人工知能,創発システム,認知発達ロボティクス,コミュニケーション場のメカニズムデザイン.記号創発システム論を展開し、記号創発ロボティクスの分野を開拓。計測自動制御学会学術奨励賞,システム制御情報学会学会賞奨励賞,論文賞,砂原賞,Advanced Robotics Best Survey Paper Awardなど受賞.主著に「記号創発システム論」新曜社,「心を知るための人工知能:認知科学としての記号創発ロボティクス」共立出版,「僕とアリスの夏物語」岩波書店,「賀茂川コミュニケーション塾」世界思想社,「コミュニケーションするロボットは創れるか」NTT出版,「ビブリオバトル」文藝春秋,「記号創発ロボティクス」講談社,「イラストで学ぶ人工知能概論」講談社など.一般社団法人ビブリオバトル協会代表理事.日本ロボット学会,計測自動制御学会,日本認知科学会,日本人工知能学会,IEEEなどの会員.

-

ヘルシンキ大学 理学部長

サス・タルコマ

サス・タルコマ氏は、ヘルシンキ大学のコンピュータサイエンス科教授であり、理学部長を務めている。ヘルシンキ・データサイエンスセンターの所長を務めていた。ヘルシンキ情報技術研究所(HIIT)とフィンランドAIセンター(FCAI)に所属し、組織向けにカスタマイズ可能なAIエージェントソフトウェアソリューションプロジェクトであるAgentFormersなど、エージェントAIの応用を研究する複数のプロジェクトに携わっている。また、フィンランド国防科学諮問委員会(MATINE)の委員長も務めている。

タルコマ教授は200本以上の科学論文を発表しており、その引用回数は合計8,000回を超えています(Scholar)。最も引用されている論文は、インターネットと分散システム、モノのインターネット(IoT)、モバイルシステムに関するものである。Wiley、CRC Press、Cambridge University Pressから出版された4冊の国際的な科学書の著者または共著者でもある。米国特許を11件取得し、国際特許を20件以上出願しています。120名以上の理学修士課程を指導した。研究はIEEE PerCom、ACM CCR、ACM OSRなどにおいて数々の最優秀論文賞を受賞し、高く評価されている。

-

慶應義塾大学 X Dignityセンター 共同代表

徳永 聡子

徳永聡子(博士(文学))

慶應義塾大学文学部教授、同大学X Dignityセンター共同代表。Cambridge大学St John’s College, Beaufort Visiting Fellow(Lent, 2025)。 専門は中世イギリス文学・書物史。主要業績に『神・自然・人間の時間―古代・中近世のときを見つめて』(共編著, 2024)、Production and Provenance: Copy-Specific Features of Incunabula (co-ed., Brill, 2025) and Caxton’s Golden Legend (co-ed., Oxford University Press, 2021-22) などがある。

-

京都大学・文学研究科 教授

上原 麻有子

京都大学大学院文学研究科教授。総合地球環境学研究所上廣環境日本学センター客員教授。

Journal of Japanese Philosophy (ニューヨーク州立大学出版) 編集長。

日本学術会議連携会員。専門は、西田哲学、京都学派を中心とした近現代の日本哲学、翻訳哲学、女性哲学。

フランス国立社会科学高等研究院博士(哲学・翻訳学)。

共著『近代人文学はいかに形成されたか 学知・翻訳・蔵書』勉誠出版、2019年。

共著『危機の時代と田辺哲学』法政大学出版局、2022年。共著『問いとしての尊厳概念』法政大学出版局、2024年。

-

ヘルシンキ大学 イノベーション&エコシステム部門ディレクター

サントゥ・フォン・ブルーン

サントゥ・フォン・ブルーン氏(理学修士、eMBA)は、ヘルシンキ大学のイノベーション・エコシステム・ディレクターである。主に、大学のイノベーション戦略、同大学のAIイノベーションハブを含むイノベーション・エコシステムとハブの開発、イノベーション・インキュベーションサービス、そしてイノベーション環境としてのキャンパス開発を行っている。また、より広範な地域イノベーション・エコシステムや国際ネットワークとのイノベーション・パートナーシップおよび連携も担当している。以前はヘルシンキ市経済開発局に勤務し、ヘルシンキを拠点とする世界有数のスタートアップハブであるMaria01の創設会長を務めた。

-

学校法人日本財団ドワンゴ学園ZEN大学 教授

山内 康英

【学歴】

1983年 東京大学教養学部 教養学科国際関係論卒業

1992年 東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了/博士(学術-国際関係論専攻)【職歴】

1989~1991年 財団法人世界平和研究所研究員

2005年~ 多摩大学情報社会学研究所教授/所長代理

2025年~ ZEN大学知能情報社会学部教授、東京大学公共政策大学院客員研究員

-

慶応義塾大学 法務研究科教授

山本 龍彦

1976年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。慶應義塾大学法学研究科博士課程単位取得退学。慶應義塾大学博士(法学)。慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI) 副所長。総務省「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」座長、総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討WG」座長、総務省「利用者情報WG」座長、デジタル庁「国際データガバナンス検討会」座長なども務める。主な著書に『デジタル空間とどう向き合うか』(日経BP、共著)、『おそろしいビッグデータ』(朝日新聞出版)、『AI と憲法』(日本経済新聞出版社)など。

-

京都大学 監事

吉貴 寛良

略歴

1980(昭和55)年 3月 京都大学法学部 卒業

1980(昭和55)年 4月 トヨタ自動車工業株式会社

1982(昭和57)年 7月 トヨタ自動車株式会社(合併により社名変更)人事部

1985(昭和60)年12月 トヨタ自動車株式会社 米国事務所ワシントンDC分室(人事労務法律研修生 現地弁護士事務所勤務) 1989(平成元)年 7月 Toyota Motor Manufacturing USA 人事労務コーディネーター

1995(平成7) 年 5月 トヨタ自動車株式会社 人材開発部 主担当員

1999(平成11)年 1月 トヨタ自動車株式会社 生産管理部 総括室長

2001(平成13)年 1月 Toyota Motor Manufacturing Kentucky 副社長兼財務役

2007(平成19)年 1月 トヨタ自動車株式会社 衣浦工場工務部長

2009(平成21)年 4月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 生産管理本部副本部長

2011(平成23)年 4月 トヨタ自動車株式会社 技術管理本部副本部長

2012(平成24)年 4月 トヨタ自動車株式会社 技術管理本部本部長

2015(平成27)年 4月 フタバ産業株式会社 顧問

2015(平成27)年 6月 フタバ産業株式会社 代表取締役 副社長

2016(平成28)年 6月 フタバ産業株式会社 代表取締役社長

2022(令和4) 年 6月 フタバ産業株式会社 特別顧問

2024(令和6) 年 9月 京都大学監事

-

日本航空

取締役会長赤坂 祐二

1962年1月3日生

北海道出身■略 歴

1987年 3月 東京大学大学院工学系研究科航空学専攻 卒業

1987年 4月 日本航空株式会社 入社

2001年12月 羽田整備事業部生産計画グループ長

2005年 4月 品質保証部企画グループ長

2008年 4月 整備企画室企画グループ長

2009年 4月 安全推進本部部長 (兼)ご被災者相談部長

2012年 4月 株式会社JALエンジニアリング 羽田航空機整備センター長

2013年 4月 株式会社JALエンジニアリング 執行役員

2014年 4月 執行役員 整備本部長 株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長

2016年 4月 常務執行役員 整備本部長 株式会社JALエンジニアリング代表取締役社長

2018年 4月 社長執行役員

2018年 6月 代表取締役社長執行役員

2023年 4月 代表取締役社長執行役員 グループCEO

2024年 4月 代表取締役会長

2025年 4月 取締役会長(現任)

-

東京センチュリー

名誉参与浅田 俊一

生年月日 1949年3月22日

学歴

1967年3月 大分県立大分上野丘高等学校 卒業

1972年3月 東京大学法学部 卒業

学歴

1972年 4月 株式会社第一勧業銀行 入行

2000年 8月 同行 執行役員市場企画 室長

2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員営業担当役員

2005年 6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長内部監査部門長

2009年 4月 東京センチュリーリース株式会社 代表取締役社長

2016年10月 東京センチュリー株式会社 代表取締役社長

2020年 4月 同社 代表取締役会長

2022年 6月 同社 取締役

-

日本電気

特別顧問遠藤 信博

遠藤 信博 えんどう のぶひろ

日本電気株式会社 特別顧問 (1953年11月8日 生)

1981年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了後、日本電気株式会社(NECNEC)入社。NEC入社後、主に衛星通信装置や携帯電話基地局など無線通信機器の開発に従事し、モバイルネットワーク担当役員、経営企画担当常務などを経て、2010年代表取締役執行役員社長、2016年代表取締役会長、2022年6月より現職。

現在は、内閣府サイバーセキュリティ戦略本部本部員、総務省情報通信審議会会長、日本産業標準調査会会長、経団連副会長、日米経済協議会副会長などを務めている。

-

日本経済新聞社

常務取締役藤井 一明

生年月日 1967年9月7日 京都府出身

学歴

1990年3月 京都大学文学部卒業職歴

1990年4月 当社入社

2019年4月 東京本社編集局次長兼経済部長兼エネルギー・環境 報道センター長

2021年4月 編集 政策報道ユニット長

2022年4月 経営企画室長

2023年3月 当社執行役員 経営企画室長

2024年3月 当社常務取締役 経営企画/法務/出版統括

-

大阪ガス

代表取締役社長藤原 正隆

学歴

1982年3月 京都大学工学部石油化学科卒業

自 1988年7月 スタンフォード大学留学

至 1989年8月職歴

1982年4月 大阪瓦斯株式会社入社

2003年4月 エネルギー事業部 北東部エネルギー営業部 産業エネルギーチームマネジャー

2007年6月 エネルギー事業部 エネルギー開発部 営業開発チームマネジャー 兼 大口エネルギー事業部

2009年6月 理事 エネルギー事業部 京滋エネルギー営業部長

2012年4月 執行役員 エネルギー事業部 エネルギー開発部長 兼 大口エネルギー事業部長

2013年4月 執行役員 大阪ガスケミカル株式会社へ出向 同社 代表取締役社長

2016年4月 大阪瓦斯株式会社へ帰社 副社長執行役員 社長補佐

2016年6月 代表取締役 副社長執行役員

2021年1月 代表取締役社長 社長執行役員

-

NTT Research

社長五味 和洋

慶應義塾大学大学院卒業後、1985年に日本電信電話株式会社に入社。その後、イリノイ大学大学院留学、マレーシアの国家プロジェクトであるMultimedia Super Corridor 計画へのコンサルとしての参画などを経て、2004年にNTT America社におけるInternet Backbone事業部長として渡米(勤務地はニューヨーク)。その後、2010年より9年間NTT America社長兼最高経営責任者としてNTT America社を率いる。また、2012年から2019年までは、NTTコミュニケーションズ株式会社の取締役も兼任。2019年7月に、日本電信電話株式会社(NTT)のグローバル研究開発部門として設立されたNTT Research 社の社長兼最高経営責任者として就任。NTT Research 社は、物理学と情報学(量子論とその情報処理への応用)、次世代暗号技術と情報セキュリティ、Bio-Digital Twin、AIの原理解明といった分野にて基礎研究を行っている。

北カリフォルニア日本商工会議所 会頭、北カリフォルニア・ジャパンソサエティ理事。

カリフォルニア州・シリコンバレー在住。

-

日本経済新聞社

代表取締役社長長谷部 剛

(株)日本経済新聞社

氏名 長谷部 剛(はせべ つよし)

生年月日 1957年8月22日 青森県出身

学歴 1980年3月 早稲田大学政治経済学部卒業

職歴

1980年4月 当社入社 2006年3月 東京本社編集局次長兼経済部長 2008年3月 東京本社編集局総務 2009年4月 経営企画室長 2011年3月 当社執行役員 経営企画室長 2011年6月 同、経営企画室長、法務担当 2012年3月 当社常務取締役 経営企画/広報/法務/リスク管理・コンプライアンス/インデックス事業担当 2013年3月 同、経営企画/広報/法務/リスク管理・コンプライアンス/インデックス事業/特別企画室担当 2014年3月 同、法務/インデックス事業統括、経営企画/広報/リスク管理・コンプライアンス担当 2015年3月 当社専務取締役 経営企画/法務/特別企画統括 2015年8月 同、経営企画/法務/特別企画統括、FT事業統括補佐 2016年3月 同、東京本社編集局長 2018年4月 同、東京本社編集局長、記者塾長 2019年3月 同、デジタル事業/情報技術統括 2020年3月 当社取締役副社長 デジタル事業/情報技術/人材教育事業統括 2021年3月 当社代表取締役社長

-

中部電力

代表取締役社長林 欣吾

氏 名 林 欣 吾(はやし きんご)

出身地 三重県

生年月日

昭和36年 1月9日最終学歴

昭和59年3月 京都大学法学部卒略 歴

昭和59年4月 中部電力株式会社入社

平成15年7月 販売本部 市場調査グループ 課長

平成19年4月 販売本部 市場調査グループ課長 兼 販売企画グループ課長

平成19年7月 販売本部 市場調査グループ部長 兼 販売企画グループ部長

平成20年7月 長野支店 営業部長

平成23年5月 経営戦略本部 事業戦略グループ 部長

平成25年5月 お客さま本部 部長

平成27年7月 執行役員 お客さま本部 部長

平成28年4月 執行役員 東京支社長

平成30年4月 専務執行役員 販売カンパニー社長

平成30年6月 取締役専務執行役員 販売カンパニー社長

令和02年4月 代表取締役社長 社長執行役員

-

オフィス134

代表細谷 功

細谷功(ほそや・いさお)

ビジネスコンサルタント・著述家

神奈川県生まれ。株式会社東芝を経て、アーンスト&ヤング、キャップジェミニ、クニエ等の外資系/日系のグローバル・コンサルティングファームにて業務改革等のコンサルティングに従事した後独立。近年は思考力や「具体と抽象」に関する講演やセミナーを企業や各種団体、学校等に対して国内外で実施。著書に『地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」』(東洋経済新報社)、『具体と抽象』(dZERO)、『具体⇔抽象トレーニング』(PHPビジネス新書)などがある。

-

公益財団法人 米日カウンシル

チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO)池野 昌宏

【職歴】

公益財団法人 米日カウンシルジャパン チーフオペレーティングオフィサー (2023~)

前 President & CEO, NEC Corporation of America、北米総代表 (2018~2023)

President & Director, NEC Foundation America (2018~2023)

元 President & CEO, NEC Europe Ltd., Head of EMEA、EMEA地域総代表(2016~2017)

*NECでは大学卒業後入社以来、一貫して海外事業を担当。上記の現地法人経営ポジションに加えて、東京本社にて北米・中南米・欧州中東アフリカ地域の海外事業戦略、現地法人経営管理、国際機関連携を含むグローバルアライアンスを担当【学暦】

京都大学 理学部物理学科卒【資格】

CTI認定 CPCC(プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ)

米国NLP協会認定 NLP(神経言語プログラミング) マスタープラクティショナー【表彰】

2024年 日米協会・Bridge-to-Friendship賞

2020年 テキサス州アービング市・地域貢献ベスト賞、【信条】

大学では理論物理を専攻し、基礎科学・哲学・人類学含めリベラルアーツに関心がある一方で、人間や社会のあるべき姿、社会実装による価値の具現化に興味。「人や物質は関係性の中で定義され発現する」、「人の本質は共感する力と相互扶助性」といった価値観を持ち、人と人が多様性を発現しながら、善性を持ってお互い補い助け合い、新たな価値を創出することが大切で、企業はその為に価値を社会に実装していく公器或いは社会の肉体であると思っています。

-

第一生命保険

取締役会長稲垣 精ニ

生年月日 1963年5月10日

出身地 愛知県

最終学歴 1986年3月 慶應義塾大学 経済学部卒業

職歴

1986年 4月 第一生命保険相互会社 入社

2007年 4月 同社 リスク管理統括部長

2008年 4月 同社 企画第一部部長

2010年 4月 第一生命保険株式会社 運用企画部長

2012年 4月 同社 執行役員運用企画部長

2013年 4月 同社 執行役員経営企画部長

2014年 4月 同社 執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長

2015年 4月 同社 常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長

2016年 6月 同社 取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長

2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員

2016年10月 第一生命保険株式会社 取締役常務執行役員

2017年 4月 第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役社長

2017年 4月 第一生命保険株式会社 代表取締役社長

2022年 4月 第一生命ホールディングス株式会社 代表取締役社長(Chief Executive Officer)

2023年 4月 同社 代表取締役会長

2023年 4月 第一生命保険株式会社 代表取締役会長

2023年 6月 第一生命ホールディングス株式会社 取締役会長(現職)

2023年 7月 第一生命保険株式会社 取締役会長(現職)

-

Sakana AI

共同創業者 COO伊藤 錬

2001年外務省入省。在米国日本大使館勤務を経て、本省にて日米安保、日EU経済連携協定交渉に従事。総理大臣通訳官も務める。2011年より世界銀行(ワシントンDC)勤務。2015年よりメルカリ執行役員(グローバル事業担当)、2022年より英Stability AI COOを務めた後、2023年にSakana AIを共同創業。[米Nvidiaや幅広い日本企業と提携の上、自然界の原理を応用した基盤モデル開発を進める。]

2001年東大法卒、04年ニューヨーク大学ロースクール修了、05年スタンフォード大院修了。ニューヨーク州弁護士。

ニューヨーク大学ロースクール・シニアフェロー。日米欧三極委員会(Trilateral Commission)委員も務める。ロンドン在住。

-

博報堂

常務執行役員岩﨑 拓

1963年生まれ 1987年に博報堂に入社し、プランナー/コンサルタントとして、幅広い業種のブランド戦略、マーケティング戦略、事業戦略を担当。2010年第三プランニング局長 2015年マーケティング戦略企画室長 2016年MD統括局長 2019年執行役員 マーケティングプランニングユニット長 2024年4月より常務執行役員 ブランドデザイン事業ユニット長。

京都大学成長戦略本部フェロー(博報堂DY京大ラボオーナー) 慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所非常勤講師。不識塾師範(リベラルアーツによる企業経営者育成)。

-

三菱重工業

取締役会長泉澤 清次

生年月日 1957年9月3日

入社年月日 1981年4月1日 三菱重工業株式会社入社

主要職歴

2008年 4月 1日 三菱重工業株式会社 技術本部技術企画部長

2011年 4月 1日 同社 技術統括本部技術企画部長

2013年 3月31日 同社 退職

2013年 4月 1日 三菱自動車工業株式会社 常務執行役員

2013年 6月25日 同社 取締役

2016年 3月31日 同社 取締役退任

2016年 4月 1日 三菱重工業株式会社 執行役員 技術戦略推進室長

2017年 6月22日 同社 取締役 常勤監査等委員

2018年 6月21日 同社 取締役* 常務執行役員 CSO グループ戦略推進室長

2019年 4月 1日 同社 取締役社長取締役社長* CEO 兼 CSO

2020年 4月 1日 同社 取締役社長取締役社長* CEO

2022年12月21日 株式会社三菱総合研究所 取締役兼務(現職)

2025年 4月 1日 三菱重工業株式会社 取締役会長 (現職)

*は代表取締役を示す。

-

三菱UFJフィナンシャル・グループ

取締役 代表執行役社長 グループCEO亀澤 宏規

1986年東京大学 大学院 理学系修士課程修了。同年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。CPM部長、融資企画部長、市場企画部長を歴任するなかで、世界金融危機や東日本大震災、マイナス金利導入等の難局でリーダーシップを発揮。2014年に常務執行役員米州本部副本部長に就任してNY駐在。2016年に帰国後は三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員兼グループCDO(最高データ責任者)、2017年に執行役常務兼グループCIO(最高情報責任者)兼グループCDTO(最高デジタルトランスフォーメーション責任者)、2019年に代表執行役副社長兼グループCOO兼グループCRO兼グループCDTOを歴任しグループのDXを推進。2020年4月より現職。

-

ノキアソリューションズ&ネットワークス

代表執行役員社長加茂下 哲夫

経歴

通信業界でテクニカル・セールス、カスタマー・リレーションシップ・マネジメント、事業開発など24年以上にわたる経験を有し、2024年1月1日付でノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社の社長に就任。

前職はフランス最大の通信事業者のグループ会社であるオレンジビジネスサービスジャパン株式会社のカントリーマネージャーを務め、NTT様およびKDDI様と提携しグローバル多国籍企業との通信サービス事業を展開。オレンジ社では、ソフトバンク様およびKDDI様と事業を推進した大手通信インフラ事業者としての分野でも活躍。

1987年にIBMでキャリアをスタートして以来、エリクソン、モトローラ、ノキア・シーメンス・ネットワークス、ファーウェイなどの企業にてセールス・マネジメントや役員を歴任。

現在東京在住、趣味はゴルフ。

-

みずほフィナンシャルグループ

取締役兼執行役社長 グループCEO木原 正裕

生年月日 1965年8月21日生

学歴

1989年3月 一橋大学法学部卒業

1995年6月 米国デューク大学ロースクール 修了職歴

1989年4月 入社

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 ALM部調査役

2002年7月 同 シンジケーション部調査役